|

|

|

| ⓒ 고성신문 |

|

|

|

|

| ⓒ 고성신문 |

|

|

|

|

| ⓒ 고성신문 |

|

|

|

|

| ⓒ 고성신문 |

|

지난 11월 19일 부산 국제신문 4층 K-웨딩홀에서 제24회 최계락문학상 시상식이 차려졌다.

최계락문학상은 사단법인 최계락문학상재단이 2000년 제정하고, 2008년부터 국제신문과 함께 시상하는 우리나라 중견문학상이다. 주로 시인과 동시인에게 주는 상으로 2022년 제22회 때부터 문학연구 부문을 신설했다.

‘아름다운 시와 정겨운 동시를 남긴 정갈한 시인의 표상인 시인, 길지 않은 생애는 겉으로 보기엔 청순한 바람 같았고, 안으로는 꽃씨같이 따뜻한 사랑으로 누벼져 있던 시인, 소박하고 남다른 애틋한 감성적 언어로 일상 속 인간의 삶과 꿈을 실어 노래했던 시인, 우리말의 빛깔과 맛, 그리고 흥겨운 가락 같은 멋으로 시를 일군 언어의 연금술사였던 시인, 1950년대 혼란기를 겪으면서도 황토색 짙은 작품으로 시의 순수성을 추구했던 최계락 시인의 순결한 문학정신을 기리기 위해’ 제정된 최계락문학상은 시인의 아우인 최종락 선생의 형에 대한 애틋한 우애에서 비롯됐으며, 올해부터는 시인의 아들인 최형림(전 동아대학교 교수) 선생이 부산시의 지원을 받아 더욱 내실 있고 항구적인 문학상으로 계승하고 있다.

이제까지 이 상을 수상한 아동문학가는 제3회 공재동 선생, 제4회 선용 선생을 비롯해 임신행, 주성호, 김춘남, 정갑숙, 구옥순, 오선자, 이수경, 김자미, 차영미, 이서영, 정재분 선생이며, 제24회 수상자는 일반문학 부문 송문희 시인, 아동문학 부문 박선미 동시인, 문학연구 부문 박일 동시인이다.

동시집 『읽어버린 코(청개구리)』로 수상한 박선미 선생은 1999년 창주문학상, 부산아동문학신인상을 받아 등단하고 부산일보 신춘문예에 동시가 당선됐으며 동시집 『지금은 공사중』, 『불법주차한 내 엉덩이』, 『햄버거의 마법』, 『먹구름도 환하게』로 서덕출문학상, 이주홍문학상, 부산아동문학상, 한국아동문학상을 받았으며 지금은 부산아동문학인협회 회장으로 부산MBC가 발행하는 《어린이문예》 편집주간, 《열린아동문학》 편집위원으로 활동하고 있다.

선생은 수상소감에서 중학교 1학년 국어 교과서에 실렸던 최계락 선생의 시 「해변」을 소환해 최계락 선생의 딸과 얽힌 일화를 소개하며 함께 단상에 올라 50년 전 단발머리 소녀의 우정을 연출해 시상식장을 따뜻하게 만들었다. 1974년 중학교 1학년이던 혜림 양은 국어시간에 숙제로 조사해온 시인 최계락의 약력을 소개하다가 울음을 터뜨렸다. 영문을 모르는 국어선생님과 친구들이 당황하자 혜림 양은 「해변」의 시인은 4년 전에 하늘나라로 가신 자신의 아버지라고 말했던 것이다. 사연을 알게 된 국어선생님과 14살 단발머리 소녀들은 ‘물결이 노닐다/몰리어 가면/하얀 모랫벌에/조개/한 마리’로 시작하는 최계락 선생의 시 「해변」을 시의 향기에다 친구의 사연을 더해 평생 가슴에 간직하게 되었는데, 오늘 상을 받으니 감회가 남다르다는 이야기였다.

2022년 22회 시상 때 신설된 ‘문학연구 부문’은 동시인 박일 선생이 평론집 『최계락의 동요와 동시세계』로 받았다. 연구 부문 수상자로는 두 번째다.

박일 선생은 1979년 《아동문예》 천료 및 계몽아동문학상 당선으로 등단해 『별이 필요해』 외 13권의 동시집과 『아름다운 동시교실』 외 세 권의 산문집, 『동심의 풍경』 외 3권의 평론집을 발간해 한국아동문학상, 이주홍문학상, 부산문학상, 부산광역시문화상 등을 받은 등단 45년 경력의 부산 아동문학의 원로다. 교직에서 은퇴해 ‘아름다운 동시교실’을 재능기부로 운영하는 선생은 인생의 버킷리스트로 정한 ‘선배 문학가 선양하기’에 온 정성을 쏟는 한편 ‘후배 문학인 선양하기’도 병행하고 있다. 부산아동문학인협회 카페에 들어가 보면 후배 동시인의 시집이 나오기가 무섭게 서평을 겸한 알찬 선생의 평론이 소복소복 쌓여 있다. 큰 키에 비해 짤막한 수상 소감의 마무리는 최계락 선생의 「꼬까신」 노래로 대신했다. 모두 동심으로 돌아가는 시간이었다.

이처럼 부산에서 시상하는 ‘최계락문학상’과 ‘이주홍문학상’은 부산아동문학가들을 하나로 뭉치게 만드는 큰 동력이다. 수상자가 타지방 아동문학가라도 4~50명은 너끈하게 모인다.

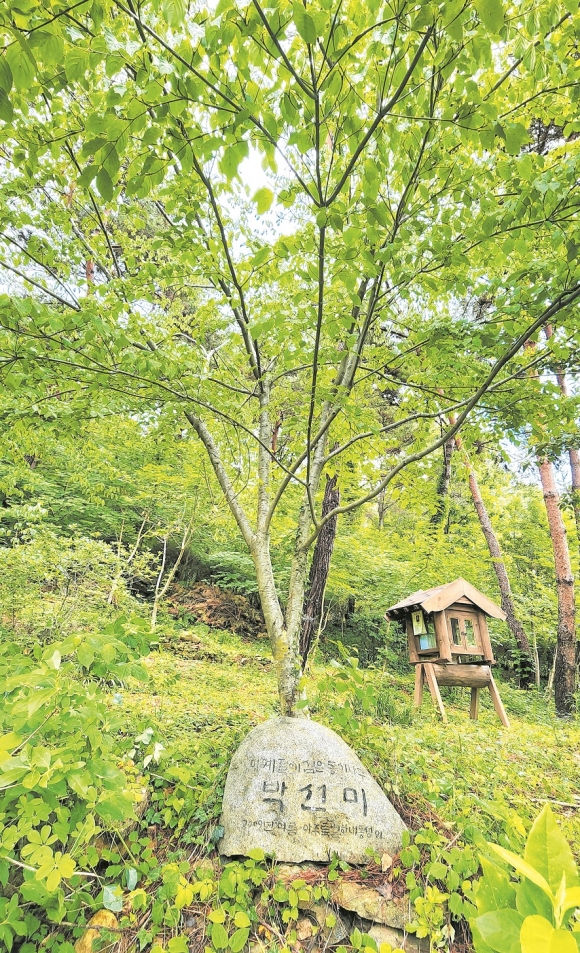

박선미 선생의 동동숲 나무는 문학관 뜰이 내려다보이는 곳에 있는 산딸나무이고, 박일 선생 나무는 나무도서관 가는 길에서 글샘으로 가는 길가에 있는 굴참나무다.

“이 기사는 경상남도 지역신문발전지원사업 보조금을 지원받았습니다.”

|