|  | | | ⓒ 고성신문 | |

|  | | | ⓒ 고성신문 | |

불기 2555년 함께하는 나눔 실천하는 수행

구절산. 아홉 마디 꺾여 구절산이라 했다는 소리도 있고, 옛날 옛적에 구절도사라는 용한 도사가 살았다고 해서 구절산이라 하기도 했단다.

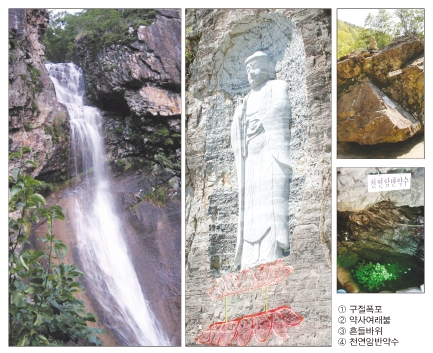

산의 마디마다에선 맑은 물의 노래와 산새소리가 끊이지 않는다. 아홉 구비의 꼭대기에는 어찌 보면 용 같기도 하고 어찌 보면 뱀 같기도 한 바위 사이로 폭포가 쉼 없이 쏟아진다. 대한불교 일붕선교종 폭포암은 구절폭포 바로 옆에 오두마니 자리하고 있다.

# 마을을 위한 보시를 시작하다

조붓한 산길을 따라 오르면 해발 559m 구절산의 꼭대기에 폭포암이 있다. 산꽃들이 각기 색과 향을 뽐내는 주차장을 지나 한 계단 오를 때마다 번뇌를 버리라는 뜻인지, 108계단이 불자를 혹은 관광객을 맞는다.

현각스님이 폭포암에 둥지를 튼 것은 1981년. 일붕스님의 가르침을 받았던 스님은 100일기도를 위해 고성에 와서 군지를 보고서야 폭포암엘 들어갔더랬다. 지금처럼 번듯한 건물 하나 없던 시절, 산세를 둘러보니 부실 지경으로 아름다운 풍광과 함께 서산대사가 거처했다는 사두사의 역사, 임진왜란 당시 사명대사가 화살대를 만들었던 흔적, 왜적에 의해 불타긴 했지만 남아있는 기왓장이나 주춧돌을 찾아냈다.

“100일기도를 마치고 산에서 내려오니 주민들 몇몇이 저에게 그러더군요. 스님들은 다 그러냐고. 그 말인즉슨, 절을 지어 달라 하는 말씀들이셨습니다. 그래서 약속했지요. 제가 여기 살면서 다 갚을 테니 공사에 필요한 자재들을 외상으로 마련해달라고 말입니다.”

그렇게 시작된 폭포암 공사는 꼬박 10년이 걸렸다. 주민 100여명이 가파른 산길을 따라 늘어서서 벽돌이며 자재들을 몇 날 며칠을 옮겨 날랐다. 전기공사 3년에 도로공사 3년, 절 건물 짓는데 3년이 걸렸다.

# 역사와 전설이 공존하는 폭포암

번뇌를 내려놓는 108계단을 중간쯤 오르다 보면 오른편에 20m쯤 위의 용두암에서 떨어지는 물줄기가 장관이다. 폭포가 훤히 보이는 곳에는 찜질방이 있다. 기도하러 오는 불자들의 쉼터다. 천불단 옆으로는 집채만한 바위를 깎은 약사여래불이 폭포를 굽어보고 있다. 약사여래 앞에는 흔들바위가 있다.

절벽 끄트머리에 위태위태하게 걸쳐있는 흔들바위는 용 꼬리다. 호랑이 담배피던 시절에 구절폭포에 용이 한 마리 살았다. 이 용은 폭포 소리를 들으며 수행을 했더란다. 도(道)를 이룬 용은 하늘로 승천을 했다. 하지만 이 용이 수놈인지라 폭포 아래에서 마을 아낙들이 목욕하는 광경에 눈을 빼앗겨 버렸다. 순간 하늘이 노했던지 천둥번개가 우르릉 쾅 치는 바람에 관음 중이던 용의 꼬리가 그만 툭 잘려 절벽 끝으로 떨어졌단다. 그 용의 꼬리가 지금의 흔들바위라는 전설이다. 그러고 보니 설핏 용 꼬리 같기도 하다.

폭포암 흔들바위는 또 하나 재미난 이야기를 갖고 있다. 소원을 정성스레 빌고 바위를 흔들어 한 번에 흔들리면 그 소원이 이루어진다.

호랑이 중에서도 영물인 백호랑이가 살았다던 백호굴은 구절폭포 옆 절벽을 파고 들었다. 보아하니 구절도사가 살았다던 그 옛날에는 정말 백호가 살았을 법도 하다. 백호굴 옆으로는 100명이 한꺼번에 앉을 수 있을 정도인 보덕굴도 있다. 보덕굴에는 가뭄에도 마르지 않는 천연약수가 솟아나고 있어 사람들의 발길이 끊이지 않는다.

# 탐진치를 버리고 하심으로 깨닫다

구절폭포의 낙수음을 늘 들으며 수행하는 현각스님. 스님은 수행이 우리의 일상과 따로 있는 것이 아니라 한다.

“수행하는 삶이라는 것이 반드시 힘겹고 어려운 것만은 아닙니다. 평상심을 갖고 부처의 가르침을 따라 선한 마음으로 생활한다는 그것이야말로 수행입니다. 곧 탐(貪)진(瞋)치(痴)를 버리는 일이겠지요.”

불교에서는 깨달음에 방해가 되는 탐욕과 진에, 우치를 삼독이라 했다. 스님은 세상을 사는 모든 사람들이 마음을 다스린다면, 그것이 곧 수행이라 말한다.

“탐하는 것은 불행의 시작입니다. 진하는 것은 병을 만들지요. 치한 것은 문제를 만들기 십상입니다. 탐진치를 버린다면 물질만능주의가 만연한 현대의 세상이라 할지라도 행복은 찾아올 겁니다.”

스님은 불교에서의 완벽한 삶을 ‘하심(下心)’을 통해 얻을 수 있다고 강조한다. 마음을 낮춰 작은 것으로도 보람과 행복을 느낄 수 있을 때, 또 그것을 위해 진실된 노력을 할 때 비로소 완벽으로 가는 길이 열린다는 것이다.

“석가탄신일이 불자들만의 날이 아닌, 만인이 즐길 수 있는 축제로 다시 태어나길 바랍니다. 부처님이 자비를 가르치셨듯 어려운 이웃을 위해 함께 나누고 봉축하는 축제로 거듭나길 바랍니다.”

|