|

|

|

| ⓒ 고성신문 |

|

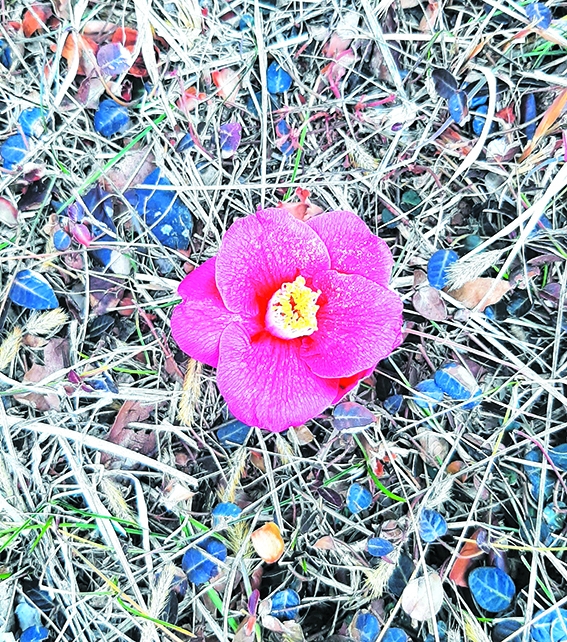

낙화

서영우 (디카시마니아)

죽음 앞에서도

흐트러지지 않는 저 자태

한 송이 동백꽃 마저도

저렇게 의연한데

임종이 마지막이 아니라는 것을

우리는 인생의 귀로에서 살아왔던 날보다 앞으로 살아갈 날을 걱정하는 마음이 더 많다.

어떻게 살아왔는지는 이미 알기에 어떻게 살 것인지 남은 날이 걱정이 되는 것은 맞지만 오히려 이런 것들이 우리들을 더 불안하게 만드는지 모른다.

서영우 시인의 <낙화>를 보면 웃고 있는 어린 동백이 보인다.

무엇을 알고 저렇게 붉은 웃음으로 초연한 죽음을 이겨내는 것인지.

‘죽음 앞에서도

흐트러지지 않는 저 자태’

나에게 만약 최후의 시간이 온다면 저렇게 웃을 수 있을까?

‘흐트러지지 않는 저 자태’에서 모든 것을 순응하는 참된 모습이 보인다.

인간의 삶에서 다 비운 생명의 모습은 더 살고 싶고 더 살아야겠다는 욕망이 붉고 낭자하게 흐를 것 같다.

동백은 동백의 아름다움으로 끝까지 꽃의 소임을 다하고자 한다.

목숨을 다한 시간까지 꽃의 위엄을 뿜어내고 있다.

저 도도한 붉은빛으로 한생 짧지만 꽃의 이름으로 살다가는 고결함을 우리에게 보여주듯이 오늘을 임종으로 본다면 우리들은 하루하루를 어떻게 저미고 살까?

누구나 저마다의 이름이 있듯 우리에게도 우리가 책임져야 할 이름이 있는 것이다.

비겁하게 하루를 더 건너는 것보다 주어진 나의 생명에 온 열정을 다해 모두 소진하는 날까지 한 생을 선물 받은 이 목숨을 최고의 가치로 살아간다면 우리에게 붙여진 이름 또한 저 꽃처럼 의연할 것 같다.

|