|

|

|

| ⓒ 고성신문 |

|

|

|

|

| ⓒ 고성신문 |

|

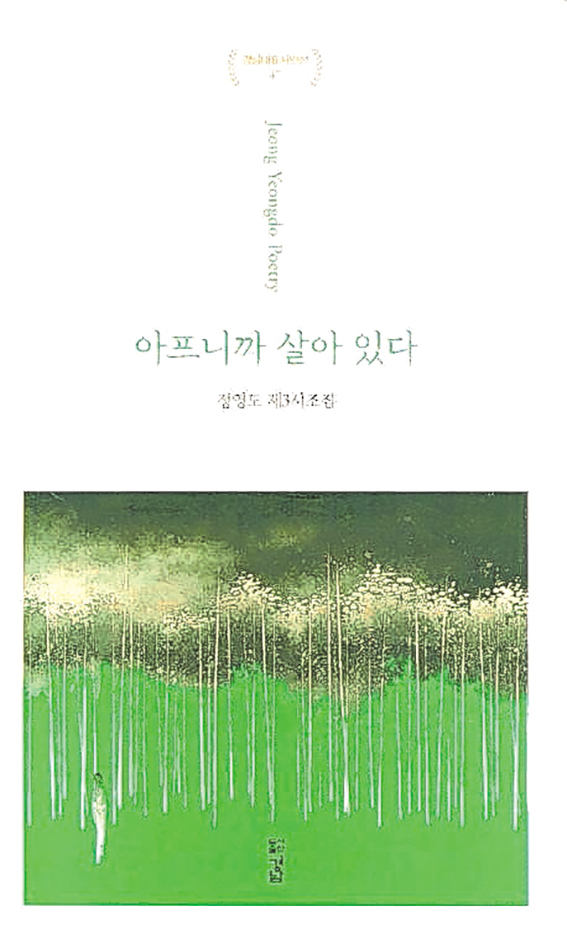

눈을 감으면 심연, 눈을 뜨면 하얀 병원의 천장. 지금 잠이 들었다가 깨지 못하면 어쩌나 하는 아찔함이 하루에도 몇 번이나 마음을 덮친다. 병상에 누운 환자에게는 어찌해도 고통이다. 시인에게는 그 고통마저도 살아있음을 느끼는 시가 된다. 정영도 시인이 병상의 고통과 일상, 어머니에 대한 그리움을 담은 시조집 ‘아프니까 살아 있다’를 발간했다.

“지나온 날들을 다 기억할 수는 없지만 혈액 투석을 하며 병마와 싸우다 보니 나이 먹어 갈수록 지나온 생활이 후회스럽고 반성의 시간이 많아져 온다. 자연과 더불어 함께 호흡하고 생활하면서 느껴오던 영감들을 시조로 엮어 부족하지만 제3집을 세상에 내놓는다. 함께 공감하고 소통하는 계기가 되었으면 좋겠다.”

정영도 시인은 2000년 시조문학 신인상을 수상하며 등단했다. 그는 고성문협 회장, (사)한국예총 고성지회장, 마을학교 동해해오름스쿨 교장 등을 역임하며 지역의 예술 발전을 위해 활약했다. 작품활동도 쉬지 않아 ‘말하지 않아도 좋을’, ‘꽃과 바람과 새와 나’ 등 이미 두 권의 시조집을 발간했다.

시인은 협심증이 있다. 정기적으로 투석해야만 생명을 이어갈 수 있다. 어쩌면 남은 삶이 절망이었을 텐데 시인은 그렇지 않다. 병상을 지키는 아내의 뒷모습에 애처로움과 미안함을 갖는다. 극락 가신 어머니를 그리워하면서 천당갈 것을 꿈꾸기도 한다. 곧 만나러 간다는 이야기조차 그리 아프지 않게 뱉는다. 그리고 아픈 걸 느끼고 있는 자체에 살아있음을 깨닫는다. 이 시집에는 시인의 그런 일상과 마음이 담겨있다.

세 번째로 세상에 내놓은 정영도 시인의 시조집은 책제목과 같은 ‘아프니까 살아 있다’를 시작으로 제1부 아프니까 살아 있다, 제2부 어느 겨울 이야기, 제3부 돌아봐라, 제4부 투석하는 아픔 등 총 4부 80여 편의 작품을 수록했다.

|