|

|

|

| ⓒ 고성신문 |

|

다들 고만고만한 가난을 짊어지고 살던 어촌마을이었다. 여유롭지는 않았지만 그렇다고 부족할 것도 없었다.

공군 출신 잘생긴 아버지의 막개 멸치어장� � 해거리를 했다. 2~3년 벌이가 없어지니 가난은 눈앞에 닥쳤다.

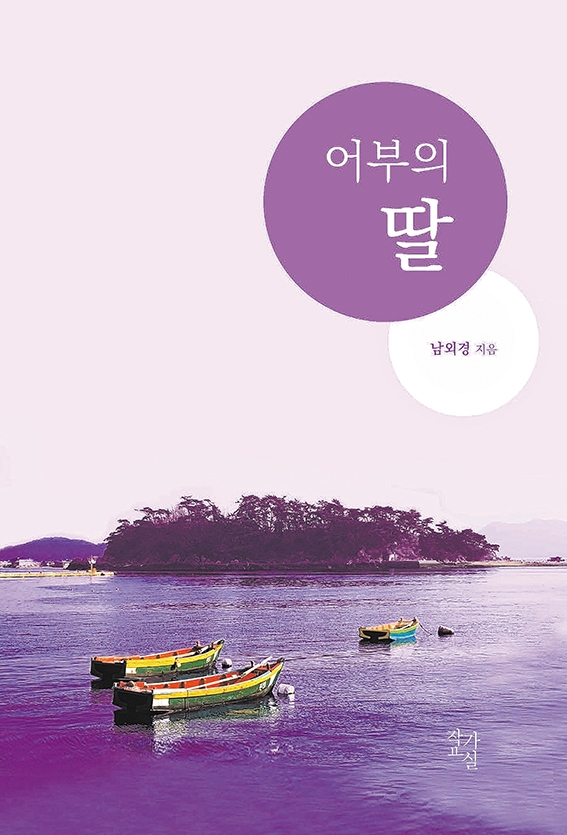

활자가 소녀의 꿈이 됐다. 꿈은 소녀와 함께 자라 이제는 90살까지 작가로 살겠다는 다짐도 생겨났다. 동해면 막개에서 유년을 보낸 남외경 작가가 유년회람 ‘어부의 딸’을 내놨다.

“그리움과 애틋함과 얼얼함과 아련함까지, 표현할 수 있는 모든 형용사를 들먹여도 부족한 무엇인가가 내 속에 있다. 내 뇌가 기억하는 첫 장면은 바닷물빛과 파도소리다. 우리집 처마에 닿는 햇살이 꽂히는 지점이 바다였다. 돌담과 물결 사이엔 작은 길이 있었고 중간쯤에 타작마당이 있었다. 내 유년의 회로는 끝없이 그 길을 따라 이어진다. 아직도 못다 한 말이 수북이 남았다. 새록새록 돋는 추억의 그 길을 쉬지 않고 유람할 생각이다.”

남외경 작가는 지난 4년동안 수십 년 지난 세월들을 다시 쓰기 시작했다. 나와 옴마와 아부지와 할매, 이웃 아재들과 아지매들이 만드는 특별할 것 없는 일상은 이제 생각하니 더없이 소중하다.

생각만으로도 갯비린내가 물씬 하는 고향 막개에서, 학교가 끝나면 책가방을 던져놓고 갯가로 논으로 달려나갔다. 맏이로 태어나 3년 터울 동생이 셋이나 줄줄이였으니 살림하랴 농사 지으랴 늘 바쁜 옴마의 손을 덜려면 언제나 어린 외경의 등에는 동생이 하나쯤 붙어있어야 했다. 이웃한 아재와 아지매의 금지된 로맨스로 타작마당이 시끄럽기도 했고, 저녁이면 볏짚과 콩대, 쌀겨를 넣어 끓이는 소죽이 구수한 냄새를 풍기기도 했다.

막개에 살던 조그마한 여자아이는 이제 장성한 아들들을 둔 엄마로, 고성말을 맛깔나게 글로 옮기는 작가로 살고 있다. 고성신문에서 ‘남외경의 사람 사는 이야기’로 동네 할매할배들의 이야기를 전하고 있다. ‘어부의 딸’은 나, 옴마, 아부지, 할매, 아이들, 사람들, 바다, 들녘 총 8장으로 나뉘어 제각각의 일상과 기억을 전한다.

“이런 욕심을 부린다. 내 책은 누군가에게 읽혀지기를. 공감으로 고개를 끄덕여주시길. 그대의 어린 날과 닮았다고 웃음 지어주시길. 옴마와 아부지와 할매를 기억해내시길. 옛동무에게 전화를 걸어주시길. 폰을 열고 어린 시절의 기억을 회람하여 몇 줄이라도 적어주시길.”

남외경 작가의 자전적 에세이 ‘어부의 딸’은 지난 시절 물비린내와 갯냄새 가득한 우리의 삶이고 추억이다.

|