|

|

|

| ⓒ 고성신문 |

|

|

|

|

| ⓒ 고성신문 |

|

빳빳하게 풀 먹여 다린 ‘세라카라’ 교복을 입고 단정한 단발머리를 하고는 조잘거리며 학교에 가는 친구들이 부럽기 짝이 없었다. 아버지 어머니를 원망할 수도 없었다. 그저 이게 내 운명이려니, 하고 살았다.

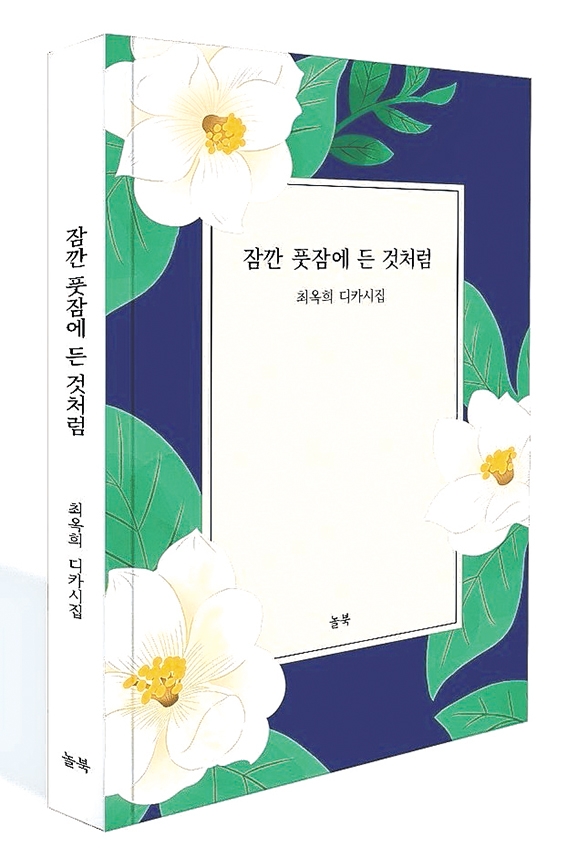

70번이 넘는 봄날을 보내고서야 가슴 속에 묻어둔 평생소원, 중학교 졸업을 맞았다. 긴 세월을 ‘잠깐 풋잠에 든 것처럼’ 살아내고 또다시 생의 봄날, 76살 고등학교 1학년 최옥희 시인이 디카시집을 펴냈다.

“디카시집은 과거와 미래 그리고 현재를 모두 담아둔 내 마음의 보석상자입니다. 누구에게 내보이고 싶지 않은 속마음도 슬그머니 풀어내 보았더니 마음이 후련하기도 하고 울컥하기도 합니다.”

마흔만 넘어도 새로운 도전이 쉽지 않다. 최옥희 시인은 70살에 인생을 담은 책을 펴냈고, 중학교에 입학했고 71살에는 시조시인으로 등단했고, 72살에는 디카시를 배우기 시작했다. 고성에서 진주까지 책가방 메고 방송통신중학교에 다니면서도 배운다는 즐거움에 지치질 않더니, 디카시도 마찬가지였다.

젊은 나이에 남편을 먼저 덜컥 보냈다. 남편도 없이 홀로 시아버지를 모셨다. 아이들을 홀로 키워내야 하니 늘 밭에 엎드려있다가 집에 가면 밥 하기 바빠 종종걸음하며 평생을 보냈다. 그저 그게 당연한 일인 줄만 알고 살았다.

문화원에 오가며 서예도 디카시도 천아트도 배웠다. 책가방을 메고 학교에 가는 것이 그렇게 재미있는 일인 줄 처음 알았다. 이런 세상도 있구나, 싶었다.

“다른 욕심은 다 버렸는데 공부에 대한 욕심은 버려지지가 않습니다. 어쩌면 나의 일상과 삶을 기록하는 디카시와 학교공부를 통해 해방감을 느끼고 있는지도 모르겠습니다. 그래서인지 비상구 같다는 생각을 종종 합니다.”

최옥희 시인의 비상구, 디카시집 ‘잠깐 풋잠에 든 것처럼’은 그가 디카시를 배우면서부터 차곡차곡 쌓아온 70여 개 일상의 여정이다. 외로움은 텅빈 집에 파도처럼 밀려들어오다가도 세상에서 가장 예쁜 손녀꽃을 보면 금세 사라진다. 꽃을 보고 계절을 느끼고, 나무등걸을 보며 하루도 쉬지 못한 아버지를 떠올리고, 이른 봄 돌틈 사이 올라오는 수선화잎을 보며 태평양도 에베레스트도 알게된 중학생 최옥희를 생각한다.

“이번 디카시집을 통해 과거의 나를 결산하고 새로운 삶으로의 첫걸음을 내딛습니다. 모든 순간이 힘들지만은 않았다는 것을 깨달은 것은 고달팠던 시간들도 아름답게 느껴지는 나이가 되었기 때문입니다. 이제 내게 남아있는 모든 순간순간을 반짝반짝 빛나는 시간들로 채워나가야겠습니다.”

고등학교를 마치면 대학도 가려 한다. 문화원에서 여전히 수많은 세상살이 시름 더는 방법들을 배우고 익힌다. 이번 디카시집 ‘잠깐 풋잠에 든 것처럼’은 그 신호탄쯤 된다. 일흔이 넘었지만 최옥희 시인의 도전은 아직도 현재진행형이다.

|