가족이 있어 외로움 모르고 살아가니 참 좋소 우리 다섯 식구 알콩달콩 찰밥맨치로 재미가 찰지요

황숙희(75세, 고성읍)

고성신문 기자 / gosnews@hanmail.net 입력 : 2021년 07월 02일 입력 : 2021년 07월 02일

|

|

|

| ⓒ 고성신문 |

|

나는 거류면 가려리에서 3녀 1남의 맏이로 태어났소.

맏딸은 살림 밑천이라는 말이 그냥 생겼겠소?

논밭도 제법 있어 살림은 따뜻했지만 일이 많았다우.

‘땅부자는 일부자’라 하지 않디요?

소도 여러 마리 키웠디요.

이즈음이면 자귀꽃이 어여쁘게 핍디다.

그 나무를 ‘소풀나무’, ‘소쌀밥나무’라 불렀다우.

날마다 소꼴을 베고, 소죽을 끓이느라 정신이 없었소.

나는 초등학교만 겨우 마치고 책보따리를 놓았소.

중학교에 가고 싶었지만 아부지의 지엄하신 명을 따랐지요.

맏이한테 일 시킬려고 학교 안 보낸것도 같지만

어디 부모한테 따질수나 있었던가요?

|

|

|

| ↑↑ 그리운 내 어머니, 어무이~ |

| ⓒ 고성신문 |

|

60년도 지난 옛날 기억이 엊그제 일처럼 선명하오.

유년의 기슭으로 이어지는 논둑길은 길고도 아슴한데

나직한 들판에 추억이 자박자박 걸어가는게 보입디다.

잔잔한 발자국이 시나브로 내 가슴에 흔적을 남기던 것을

못 본척 했지만 내 오늘은,

무논 잡고 새참 만들던 이야기 좀 해 볼라요.

볍씨 뿌린 논에 올챙이 놀고 개구리 울더니

논고둥이 식구를 잔뜩 불리며 터를 잡디요.

보리를 베어 낸 논에 써레질하여 물을 잡았소.

보리베고 타작하면 까끄래기가 얼마나 귀찮은지

생각만 해도 채머리를 흔들게 되던기요.

이삭까지 다 줍고 나면 보릿대에 불을 질렀소.

그 재가 거름이 되고, 뿌리를 연하게 하던기요.

이모작하는 밀과 보리는 물빠짐이 좋아야 했고

벼는 물속에서 계속 자라는 작물이므로

물이 안 빠지게 가둬야 하는 논둑이 중요했던기요.

써레질로 잘 이갠 진흙을 당그레로 끌어올려

반질반질한 논둑을 야물게도 만들었소.

아부지와 어무이가 그 일을 하실 때 나는 새참을 만들었소.

중학교 책가방을 들었으면 좋았을 그 손에 소쿠리를 잡았소.

풋호박에 씨앗이 들기 전에, 정구지가 한 뼘을 넘기 전에

가지며 물외가 애기티만 벗어나면

모두 거둬들여서 뚝딱, 반찬으로 만들었소.

어무이한테 배운 호박지짐, 부추전, 된장 장떡도 구웠소.

손바닥으로 비벼 결을 삭힌 호박잎이랑

줄기를 벗겨낸 우엉잎은 삼베보자기를 깔고 밥 위에 쪄냈소.

그 야채 잎사귀 쌈에 끼얹어 먹던 멸치조림이 참 맛났소.

땅부잣집 맏이의 삶은 날마다 부엌으로 들판으로 종종걸음,

하루해가 어찌 지는 줄도 몰르게 일을 했딘기요.

|

|

|

| ↑↑ 54년 전, 혼례를 치르고 찍은 흑백 사진이 세월을 안고 있다. |

| ⓒ 고성신문 |

|

스무 한 살 되던 해에 중매가 들어옵디다.

읍내에 사는 ‘기와장이 총각’인데 선을 아홉 번이나 봤답디다.

하루는 젊잖아 뵈는 아지매가 우리 집에 왔디요.

나는 부엌에서 아궁이에 불을 때며 음식을 만들고 있었소.

“주인 안 계십미꺼? 아가, 어무이 좀 뫼시고 온나!”

나를 슬쩍 보고 가셨는데 시삼촌이 밀어 부쳤다더만요.

“형수, 두 말 말고 혼례를 치룹시다. 처자가 아주 참하요.”

그렇게 시집을 왔는데 식구가 많습디다.

시조모, 시부모님, 시동생들, 거기에 시누이가 맡긴 조카가 넷이나 됩디다.

날마다 11명의 식사를 챙기느라 부엌에서 살았소.

2년 뒤에 큰 아이를 낳고 내리 아들과 딸을 얻었디요.

친정 부모님이 시집 올 때 일러주신 말씀이 있었소.

“신발은 벗어서 가지런히 놔라. 신발코가 밖을 보도록.”

“상을 들 때 어른들 앞에서는 뒤를 보이지 말아라.”

“어른들 분부에는 무조건 예예 대답해야 된다.”

“시부모님 말씀에 고물 묻히지 말어라.”

눈도 치켜뜨지 않고 시집살이를 했소.

신랑이 목수 일도 하고 기와를 얹어도 먹고살기 벅찹디다.

시모님이 텃밭에 패(파)도 심고 정구지도 가꿨소.

아버님이 곡괭이로 두둑을 높아 주셔서인지 파가 잘 크디요.

그렇게 키운 남새들을 고성장에 내다 팔았소.

나는 새댁이라 부끄러워서 이고 날라드리는 일만 했고

시모님이 장사를 잘 하셨소. 외손주들도 돌봐야 했으니.

밭콩을 심어 콩나물을 키워서는 동이째 이고 가기도 했소.

아버님이 나를 어여삐 여겨주셨소.

방앗간에서 왕겨를 가마니에 가득 얻어와서는

불을 피워 가마솥에 물을 뜨뜻하게 데워주시디요.

그 물로 설거지도 하고 빨래도 했으니 그 생각이 아슴하요.

|

|

|

| ↑↑ 칠순기념 가족이 모두 모여 환히 웃었다. |

| ⓒ 고성신문 |

|

식구가 많아서 보리를 삶아서 쌀 한 줌 얹어

어른들 밥을 고슬고슬 푸고나면 보리밥만 남디요.

한 양푼이 퍼서 밥상보를 덮어놓고 일 나가면

조카들과 내 새끼들 일곱이 다 퍼 먹고 내 밥이 없디요.

그러면 아버님이 두껑 엎은 밥을 내줍디다.

“내는 탁배기 물란다. 을라 젖빨릴라카모 쌀이 좀 드가야지”

아직도 그 말씀이 내 귀에 짜랑짜랑 울리는 것 같소.

그 밥을 먹고 내 새끼들 젖배 안 골리고 키웠디요.

구멍가게 차려서 20여 년 장사하고

냉동공장에 월 30만원 받고 밥해 주러 5년간 다녔소.

친정집에서 배워 온 장담그기부터 온갖 음식 장만에

대식구들 밥해 주느라 닦은 손맛까지 더해져서 맛있다 캅디다.

어린 날 타고난 일복이 지금까지 이어져 오는 것 보면

참 희한하고 우습지 않소?

경로당에서도 밥하는 일은 내가 맡아서 하니까 말이요.

노란 양푼이에 멸치 몇 마리 넣고 된장 풀고 풋고추 썰어넣은

강된장을 엄청시리 좋아하시던 시어머님 생각이 나요.

밥물이 넘쳐 자작하게 뜸 들도록 밥 위에 쪄야 맛나시다던

우리 시어머님 토종 입맛을 내가 닮아가는 갑소.

오늘 저녁은 그 짭짤한 된장 한 양푼이 끼릴라요.

|

|

|

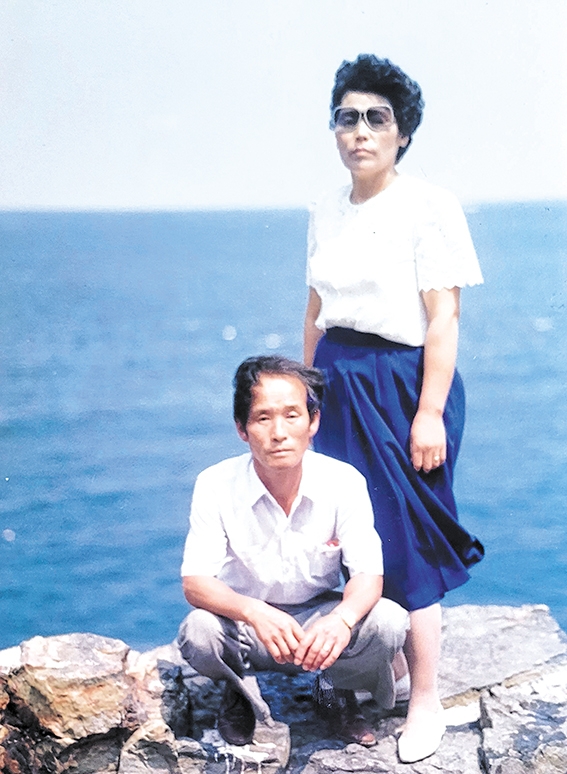

| ↑↑ 젊은 어느 날, 남편과 다정한 한 때를 기억하다. |

| ⓒ 고성신문 |

|

남편은 68세 되던 해, 15년 전에 떠났고

시아버님 돌아가신지 48년,

시조모님 92세까지 사시다 돌아가셨고,

시모님은 99세로 6년 전에 세상 떠나시었소.

어른들 떠나신 자리에 며느리가 들어오고 손주들이 태어났소.

어른들 뫼시고 살던 모습 보고 자라서인지

큰아들 내외가 꼭 나랑 항꾸네 살고 싶다합디다.

그래서 지금 우리 집 식구는 다섯이요.

혼자 사는 것보다 찰밥맨치로 재미가 찰지요.

아들한테도, 며느리한테도, 손주들한테도 배우고 있소.

젊은이들이 아는게 많으니까 나를 갈차주는 기라요.

내 손으로 맛난거 해서 손주들 먹이고

“역시 우리 할머니 손맛이 최고지!”이런 말 듣는 재미로

밥도 해 주고, 맛난 음식도 만들어 먹이고 있소.

가끔 사람들이 이렇게 하는 말도 들리요.

“혼자 살면 제일 편하고 좋다!” 라고요.

나는 그렇게 생각하지 않소.

가족이 있어 외로움을 모르고 사는기 더 좋소.

지금도 시모님 모습이 눈에 선~~하게 떠 오르곤 하요.

남편 모습은 가물가물한데 시모님이 더 보고 싶소.

큰증손주와 알콩달콩 즐겁게 장난치던게 엊그제 같소.

“할매, 1년만 채우면 백세요. 단디 챙깁시다.”

“늙은이 일을 우째 아노? 하룻밤새 안녕이다.

그리도 할매 더 살아라카이 기분은 좋구나.”

큰아들은 카센터 하고 며느리는 직장 나가요.

둘째아들은 삼성조선에 다니고 며느리는 손주 셋 잘 키우요.

딸은 병원에서 일하고 사위는 자영업 하고 있소.

대가족 속에서 자라온 내 자식들은 성격 좋고 양보하고

윗사람 대접 잘 해 드리고, 아랫사람 잘 다독이며 사는 모습이

내 눈에도 참 좋아 보이요.

시어머니 며느리 낳는다는 말이 있듯이

내가 시어머님과 잘 지내는 거 보고 살았으니

며느리도 내게 참 잘 하고 착하게 살고 있소.

그게 내림이라는거 아이요.

살아온 날들을 하나씩 짚어보면 길고도 먼 길이었으나

어찌보면 순식간에 지나온 것 같기도 하요.

남은 것은 추억과 내 허리에 남은 통증과 자식들이요.

사는 날까지 자식들에게 따순 밥 한 그릇이라도 챙겨주는

쓸모 있는 어미가 되고 싶소.

볕이 따땃하니 벼들이 쑥쑥 잘 자랄 것 같구랴.

일 년의 절반이 후딱 지나가 버렸으니 남은 반 년도

또 이렇게 퍼뜩 달아날거 같소.

세월이 흘러가니 나는 늙어가고 손주들은 자라나는 게지요.

이렇게 내 인생도 황혼으로 흐르는 갑소.

|

고성신문 기자 / gosnews@hanmail.net  입력 : 2021년 07월 02일

- Copyrights ⓒ고성신문. 무단 전재 및 재배포 금지 -

|

|

가장 많이 본 뉴스

만평

|