“너희는 나의 꽃이다. 코로나가 끝나면 건강한 웃음으로 만나자”

동해면 장좌리 하장마을 유진순

거류초등학교 성인문해프로그램

해오름교실 반장

최민화 기자 /  입력 : 2021년 02월 05일 입력 : 2021년 02월 05일

|

|

|

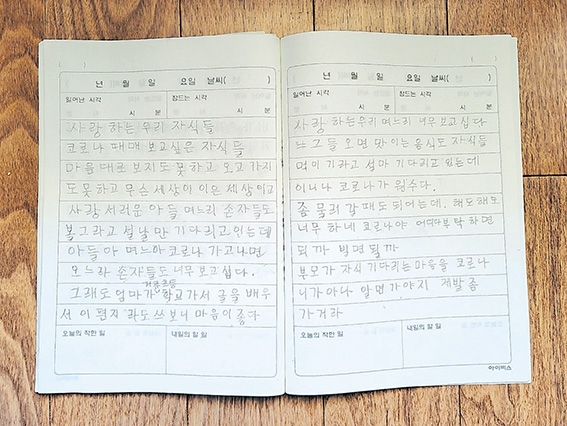

| ↑↑ 유진순 씨는 아이들에게 설에 오지 말라 해놓고 애틋한 마음을 갓 깨친 한글로 전했다. 아들 천민호, 며느리 김현정, 손자 희승이도 얼굴 맞대고 이야기 나눌 수도 없는 서운함과 그리움을 편지에 꾹꾹 눌러 담고 있다. |

| ⓒ 고성신문 |

|

|

|

|

| ⓒ 고성신문 |

|

|

|

|

| ⓒ 고성신문 |

|

|

|

|

| ⓒ 고성신문 |

|

|

|

|

| ↑↑ 유진순 씨 가족이 서로에게 말로는 다 못한 마음을 편지에 담아 전했다. “해도 해도 너무한” 코로나19가 빨리 물러가 가족이 한 데 모일 날이 어서 오기를. |

| ⓒ 고성신문 |

|

자식들이 멀리 사니 일 년에 네댓 번 볼까 말까다. 그마저도 그놈의 코로나 때문에 새끼들 얼굴 볼 그 두어 번도 기어이 막아버린다. 지난 추석에도 못 봤는데.

코로나19가 하도 난리라 하니 먼 길 나설 자식들 고생스러울까, 혹시라도 그 몹쓸 병이 내 새끼들한테 찾아올까, 추석에도 오지 말라 했다.

멀리 서울에, 청주에 있으니 한 번 내려오는 것도 쉽지 않은데 고운 내 아이들은 해마다 네댓 번은 이 머나먼 고향에 엄마 보러 왔다.

나는 못 배워서 서글펐다. 그래서 둘뿐인 내 새끼들은 못 배운 설움 주지 말아야지 싶었다. 허리 펼 시간도 숨 돌릴 시간도 없이 내내 밭에 엎드려 있었다.

낳아 키울 적에는 쥐면 꺼질까, 불면 날아갈까 아까워 두 번 연거푸 쳐다보지도 못했다. 내 새끼 기 죽을까, 세상 모든 것을 다 주고 싶었다. 내 속으로 낳은 자식들이 맞나 싶게 너무나도 잘 커준 내 새끼들이 참 고맙고 감사하다. 아들 딸 둘 다 사춘기에도 마음고생 한 번 안 시키고, 공부도 곧잘 하더니 다들 제 갈 길 알아서 잘 찾아갔다. 제 짝들도 어쩌면 그리 고운 아이들을 찾아냈는지.

그런 내 자식들을 희한한 병이 가로막아 버렸다. 글자를 모르던 시절 세상살이만큼이나 갑갑하고 답답하고 안타깝다. 일하다가도 부아가 치민다. 그래도 내 자식들 아픈 건 싫어서 며느리 현정이한테 전화했다.

“코로나라쿠나 머시라쿠나 그기 그리 난리굿이라쿠는데 머하러 내리올래? 고마 올 설에도 전화만 하자. 이 병이 다 끝나모 그때 마이 보모 되지.”

딸이나 진배없는 살뜰한 며느리는 화를 낸다.

“추석에도 못 내려갔는데, 남들은 다 갈 거라는데, 코로나19 무서워서 어머님도 못 만나요?”

인사치레만 하는 것이 아니라는 것을 나는 잘 알고 있다. 나도 현정이가 오면 참 좋다. 같이 이불 덮고 드라마 보면서 주인공들 시시콜콜 이야기하고, 못 만난 동안 있었던 일도 조곤조곤 이야기 나누면 좋겠다. 현정이 손을, 등을 한 번 쓸어주는 것도 못 하는 현실이 답답하기 짝이 없다. 하지만 사랑하니까, 엄마는 너희를 사랑하니까 오지 마라. 내 새끼들 아플까 봐 무섭다.

남자아이인데도 살갑기가 딸내미 못지 않은 손자 희승이도 보고 싶다. 꼬물거리면서 나를 할머니로 만들었던 아이가 이제 제법 철이 들었다.

“할머니 반찬 뭐 해서 드세요? 지금 뭐가 제일 드시고 싶어요?”

할매는 반찬 잘 먹고 있으니까 걱정하지 말라 했다. 그런데도 자꾸만 묻는다. 뭐가 먹고 싶으냐고. 곰곰 생각하다가 할매는 떡갈비가 먹고 싶다, 했더니 며칠 있다 ‘유진순’ 앞으로 택배가 왔다. 손자가 할매 맛나게 먹으라고 떡갈비를 보낸 것이다. 어찌 이런 아이가 있을꼬, 싶어 눈물이 쏟아질 뻔 했다.

외손자들은 또 어떻고. 야무진 우리 공주 닮아서 두 아이 모두 야무지기로는 세상 최고다. 코로나가 전국에 퍼지고 한참 마스크가 없어서 애가 탔던 때가 있지 않았나. 그래도 우리 시골에서야 동네마다 나눠준 마스크가 있으니 마스크 사러 줄 서서 기다리는 노릇은 안 했다. 어느 날엔가 외손자들한테 전화가 왔다.

“할머니, 마스크 꼭 하셔야 해요. 나가실 때는 마스크 꼭꼭 챙겨가셔야 해요.”

한 번 통화하는데 마스크 이야기를 수도 없이 하더니 마스크를 몇 상자나 보내왔다. 마스크가 있다고, 너희들 쓰라고 해도 내 새끼들은 촌에 사는 할매가 마스크 못 구해서 병 걸릴까 봐 몇 번이나 더 보냈다. 덕분에 우리집은 마스크 아쉬운 줄 모르고 해를 보냈다. 아무리 내 새끼들이지만 참 희한하게도 예쁜 짓만 골라서 한다. 글자 공부하러 다닌다 했더니 제일 기뻐한 것도 아이들이다. 편지도 문자도 주고받을 수 있으니 신이 났던가 보다.

말이 나왔으니 내 평생 소원이었던 글자공부 학교 이야기도 해야겠다.

내 아버지는 종손이었고 어머니는 종부였다. 나는 49년에 태어났지만 51년생 호적을 가졌다. 모두가 배곯는 것이 예사였던 시절이었지만 우리집은 살림도 제법 넉넉해 아쉬운 것 없이 자랐다. 내가 학교 가기 전에 아버지가 돌아가셨다. 어머니 혼자서 어린 일곱 남매를 키우는 건 결코 쉽지 않은 일이었을 것이다. 어머니를 조르고 졸랐지만 학교는 문턱도 밟을 수 없었다. 글자도 모르고, 세상도 깨치지 못하고 자랐다.

아버지를 얼마나 원망했는지 모른다. 왜 그렇게 돌아가셔서 나를 학교도 못 가게 했나, 억울했다. 그렇지만 차마 어머니께 그 말을 할 수는 없었다. 얼마나 속상할까 싶어 입밖에 내지 못했다. 어머니가 그랬듯 나도 참고 삭이는 수밖에.

그렇게 저렇게 세월이 지나 결혼하고 아이 낳고 밭에 엎드려 사느라 글자를 몰라도 그냥저냥 살아졌다. 하지만 문득문득 가슴 속에 열이 끓곤 했다. 공부를 했다면, 적어도 글자만이라도 알았다면 싶었다.

내가 제법 할머니 축에 들어갈 때쯤 경로당에 고성학당 선생님이 와서 글자를 가르쳐준다 했다. 배우고 싶다는 열망이 끓었다. 살면서 처음으로 ̒유, 진, 순̓ 내 이름 석 자를 배웠다. 그나마도 ㅇ 배우고 ㅠ 배워서 집에 오면 밥하고 밭일하는 동안 글자는 머릿속에서 벌써 도망가버리고 없었다. 이름글자 겨우 석 자뿐인데 그걸 머릿속에 넣는 일은 예삿일이 아니었다. 이름을 쓰게 되고 보니 글자를 배우고 싶었다.

글자를 모르는 일은 내 이름을 쓸 줄도, 지나가는 버스에 적힌 동네 이름도, 내 새끼들의 출생신고서에 적힌 이름도 읽을 수 없다는 뜻이다. 전기요금 고지서가 나와도, 손자손녀들과 문자 한 통을 주고 받고 싶어도 아니, 문자 받을 핸드폰을 사는 일조차 남들 도움 없이는 못한다는 뜻이다. 세상이 온통 갑갑하고 답답한 노릇이었다. 나 혼자 세상 이치 하나 모르는 무지렁이로 사는 것 같아 가끔은 내가 먼지처럼 느껴졌다.

지난해에 송정욱이라는, 나보다 조금 젊은 선생님이 하장경로당에 찾아와서 학교에 오라고 했다. 학교라는 단어를 듣자마자 가슴이 뛰었다. 나만 못 배웠나 했는데, 학교에 가보니 공부친구들이 열 명도 넘었다. 다들 주름 쪼글쪼글한 할마시들인데 표정만 보면 내가 시집오기 전 말간 시절과 똑같다. 가에 기역하면 각, 해가며 글자를 배우기 시작했다.

그 코로나인가 뭔가 하는 병은 내가 학교가는 즐거움도 수시로 뺏아갔다. 6월에서야 겨우 입학했는데 코로나가 심해질 때면 학교는 문을 닫아야 했다. 좀 나아지나 싶으면 방학을 했다. 아이들은 그렇게 방학을 기다리더니 나는 방학이 한 개도 안 반가웠다. 학교도 매일매일 가면 좋겠는데.

가방 들고 대문을 나서면 내가 소녀일 때 풀 먹인 교복깃이 눈부시던 친구들 생각이 난다. 아버지만 살아계셨으면 내 학교생활은 50년 전이었을 텐데. 하지만 그 시절의 아버지 어머니보다 더 나이 들고 보니 공부하고 싶다는 자식을 못하게 했던 부모님 마음은 어땠을까, 싶어서 원망이 봄눈 녹듯이 사르르 사라졌다. 뒤늦게 배우는 즐거움을 알게 됐으니 그걸로 됐다.

추석에도 우리 해오름교실 공부친구들은 멀리 사는 자식들 오지 말라 했다. 이번 설에도 공부친구들 모두 전화로만 자식들을 만나기로 했다. 아쉽지만 어쩌나. 세상이 이런 것을. 내 새끼들 아픈 것보다 내가 참는 게 더 낫다. 암, 훨씬 낫지.

고성신문에서 설에 자식들한테 하고 싶은 이야기를 편지로 전해보라 했다. 잘 쓰는 글도 아닌데 어찌 편지를 쓸까 싶었는데 저녁상을 물리고 책상을 펴니 술술 적힌다.

공책에 편지 쓸 때 다 못쓴 이야기들이 참 많다. 우리집에 찾아온 기자가 신문에 내 이야기를 실어주겠다고, 할 말 다 해보란다. 가슴 속에 있는 말을 어찌 다 하나 싶어서 먼저 꺼낼 이야기를 고민했다. 그런데 다른 것이 없다.

이 매정하고 안타까운 일상이 빨리 끝나기를. 그래서 내 아들딸, 며느리, 사위, 손자들 모두 건강한 웃음을 바로 여기, 하장마을 우리집에서 볼 수 있기를. 우리가 웃으며 만날 날이 금세 오기를 바랄 뿐이다.

사랑하는 내 아이들아. 자식과 꽃은 매일 봐도 매일 예쁘다 하더라. 꽃보다 고운 세상을 선물해준 너희는 내게 꽃보다 예쁘다. 너희가 나의 꽃이고, 나의 봄이고, 나의 삶이다.

|

|

|

| ↑↑ (왼쪽부터) 며느리 김현정 씨, 손자 천희승, 아들 천민호 씨 |

| ⓒ 고성신문 |

|

|

|

|

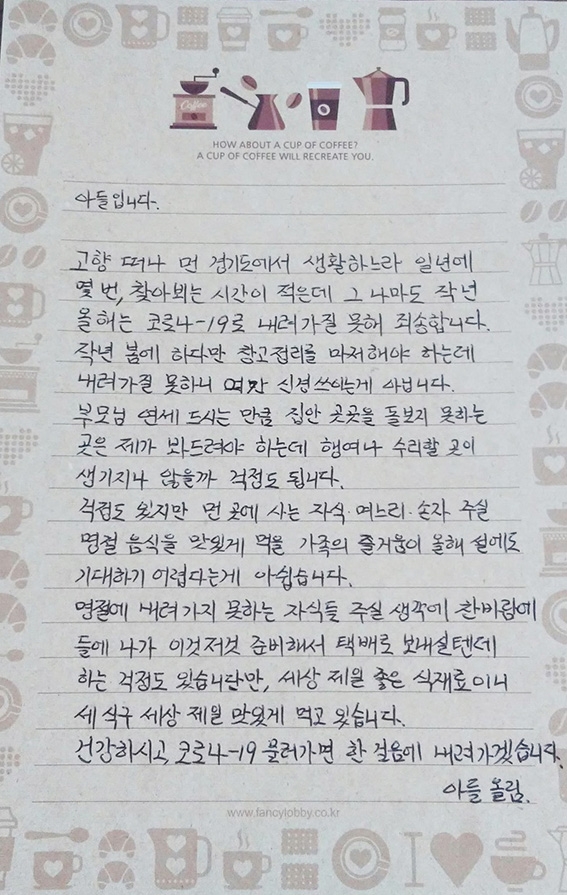

| ↑↑ 아들 천민호 씨가 어머니께 보내는 편지 |

| ⓒ 고성신문 |

|

|

|

|

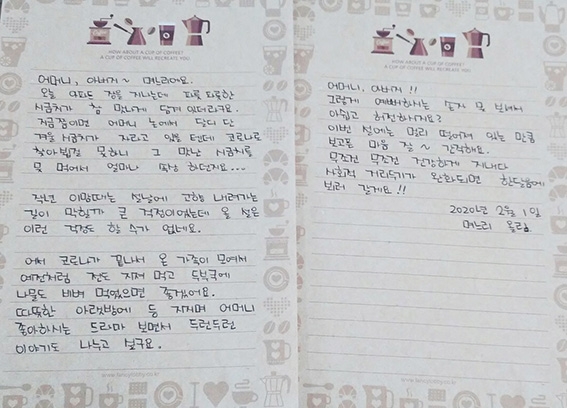

| ↑↑ 며느리 김현정 씨가 시어머니께 보내는 편지 |

| ⓒ 고성신문 |

|

|

|

|

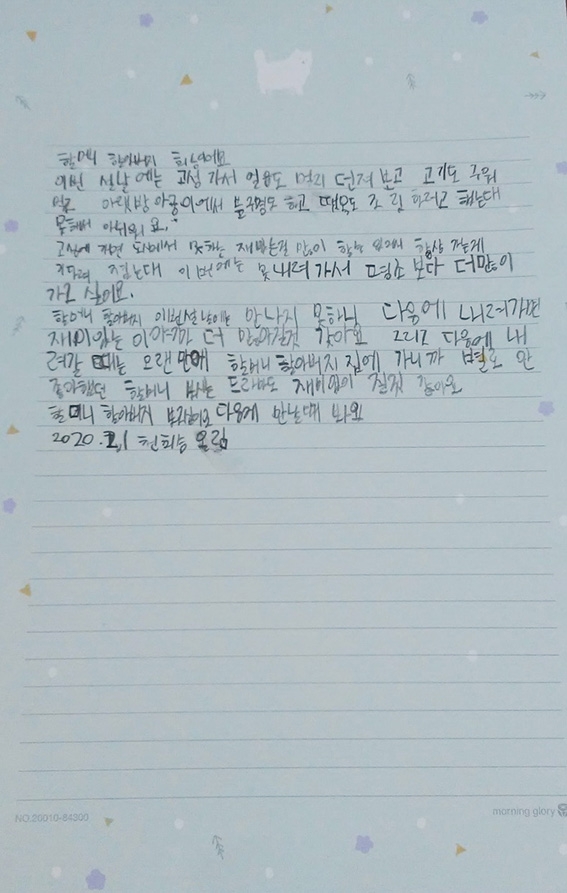

| ↑↑ 손자 희승이가 할머니께 보내는 편지 |

| ⓒ 고성신문 |

|

|

최민화 기자 /  입력 : 2021년 02월 05일

- Copyrights ⓒ고성신문. 무단 전재 및 재배포 금지 -

|

|

가장 많이 본 뉴스

만평

|