|

|

|

| ⓒ (주)고성신문사 |

|

한 생을 걸고

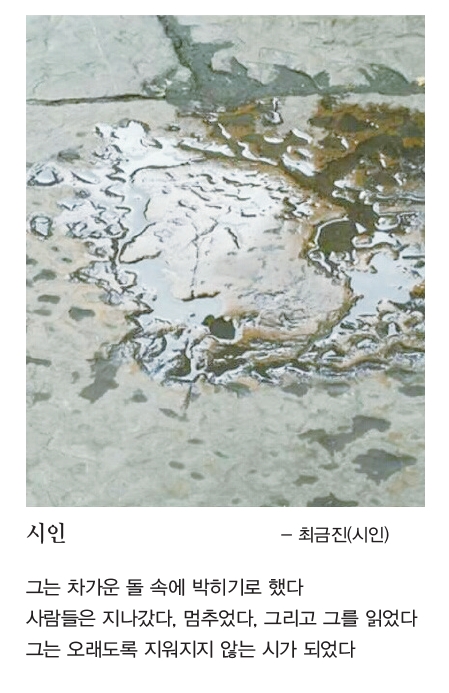

왜 디카시인가를 잘 보여주는 작품의 하나이다. 그것은 언술 방식에 있어서도 그러하지만 이에 대한 건 다른 자리에서 말하기로 한다. 시인� � 차가운 돌 속에 박히기로 했다. 돌 속에 돌을 박은 모습이다. 돌 속에 돌을 박는다고 해서 같은 돌이 되는 것은 아니다. 그것을 환기하듯 박힌 돌처럼 보이는 주변으로 물이 고여 박힌 돌은 섬이 된 형상이다. 돌 속에 돌이 되어 박힌 시인을 지나가는 사람들이 멈추었다. 그를 읽었다. 사람들은 시인을 읽는 것이다. 박힌 돌이 된 시인은 사람들에게 읽히는 존재가 되고 궁극으로는 오래도록 지워지지 않는 시가 되었다고 언술된다. 활자로 읽히는 시가 아니라 돌 속에 돌로 박힌 시니 얼마나 오래도록 지워지지 않는 활자가 되겠는가. 시인은 그냥 손끝으로 쓰는, 마음 따로 몸 따로 언어 따로의 존재가 아님을 환기한다. 여기서 시인과 시의 일치를 말하는 건 단순한 개성론의 시론을 말하는 것보다 훨씬 더 깊은 무엇을 환기한다.근대문학 초창기만 하더라도 시인이라는 존재의 무게는 매우 무거웠다. 때로는 그의 가벼운 어깨에 한 생이, 아니면 조국이 얹혀지기도 했다. 그래서 시인은 때로 차가운 돌 속에 못처럼 박힌 돌이 되기도 했으리라. 시에 한 생을 걸고, 해서 생 자체가 시가 되어버리기도 했다. 윤동주 같은 시인이 그러했으리라.

|