|

|

|

| ⓒ (주)고성신문사 |

|

|

|

|

| ⓒ (주)고성신문사 |

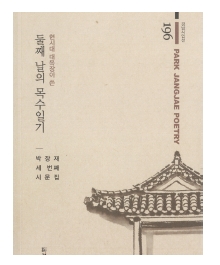

색을 입히지 않은 종이 위에는 한옥한 채가 덩그렇다. 집을 짓는 작업과 문학과의 괴리. 그러나 박장재는 그 거리든 괴리든 마치그가 짜넣는 나무들의 사이만큼이나틈 없이 촘촘히 채운다. 박장재는 대목장이다.

고성읍 장재곡에서 태어났을 때는 박을홍이었다. 이립이 지날 때쯤 그는 박장재가 됐다.그리고 일고여덟 해가 지났을 때쯤 그는 시인이 됐다. 김춘랑 시인과 서벌시인의 추천 덕분이다.그는 늘 죽음을 생각할만큼 고단한젊은 시절을 보냈다.

자살보다 나은 일이라 노동을 택했다. 그리고 가뭄 끝에갈라진 논바닥 같은 가슴을 안고 글을썼다. 세월이 지나다 보니 문화재기능인 대목장으로 대우받고, 시인이 됐다. 그런데도 그는 변변한 시 한 편, 변변한 삶 또한 건지지 못한 채 환갑을 넘겼다고 자평한다.

그 마음을 그는 시어에 담았다. ‘둘째 날의 목수 일기’. 그의새로운 이야기이자 삶의 이야기다.그의 시집 ‘둘째 날의 목수 일기’에는 박을홍으로 시작해 장재 선생으로불리는 지금까지의 삶의 궤적이 담겨있다. 그리고 노동자에서 대목장으로,이제는 다른 대우를 받는 희한한 인생이 담겨있다.

그는 한옥 대목장이다. 그리고 경남한옥학교를 꾸리고 있다. 한옥을 짓고싶은 이들이 그에게서 집짓는 법을 배운다.어찌 보면 시도 집 짓는 것과 별반다르지 않다. 주춧돌 없이, 기둥 없이완성되는 집이 없듯 시 역시 탄탄한기본과 출중한 감성 그리고 다독과 다작의 노력이 없다면 하루 아침에 완성될 수가 없다.

그의 글을 보면 목수이자 시인인 그의 내공이 한 눈에 보인다. 옹이 박힌나무가 더욱 아름다운 결을 만들듯 이순이 되도록 살아오며 옹이가 박혔을그의 삶이 어쩌면 그래서 더욱 찬란할지도 모른다. |