|

글 싣는 순서

① 고성독립운동, 잊혀진 현장을 찾다

② 고성청년들, 일본에서 조선의 독립을 외치다

③ 나는 그리고 우리는 자랑스러운 조선인이오

④ 꺼지지 않는 조선독립의 불꽃 서울에서 피다

⑤ 조선 독립의 열망, 대한민국을 바로 세우다

이번 기획취재는 사전 취재단계에서부터 턱턱 막혔다. 겨우 주소를 찾았나 싶으면 이미 사라진 지 70년이 훌쩍 지나 있었다. 주소가 있으면 다른 정보가 없었다. 강산이 예닐곱 번 바뀌는 세월동안 사람들의 기억도 흩어졌으니 찾을 길이 없어지기도 했다. 속된 말이기는 하지만 그야말로 ‘맨 땅에 헤딩’인 상황이었다. 명확치 않은 정보 몇 조각을 가지고 일본에서 사실을 확인해야 했다.

|

|

|

| ↑↑ 심재인(앞줄 가운데) 지사가 고성농업실수학교를 졸업하고 일본으로 유학을 떠나기 전인 1937년 친구들과 함께 찍은 사진 |

| ⓒ (주)고성신문사 |

|

# 사진 속 청년들을 만나기 위한 일본행

프롤로그에서 밝혔다시피 이번 기획취재는 순전히 사진 한 장에서 시작됐다. 항일운동을 했던 이가 하시마섬 일명 군함도의 강제징용자로 잘못 알려진, 뼈만 앙상하게 남은 네 청년의 그 사진. 가장 왼쪽의 심재인 지사를 기억하고 있었다.

우선 심재인 지사의 사진이 강제징용자의 사진으로 잘못 알려진 경로부터 확인해야 했다. 2015년 9월 5일 토요일. MBC의 무한도전에서 ‘배달의 무도’ 특집편이 방송됐다.

전 세계에 흩어져 있는 한인들을 찾아가 고향의 선물과 음식들을 전달하는 내용이었다. 그 중 일본 방송분에서는 우토로마을과 하시마섬을 찾아갔다. 하시마섬의 생환자 이인우 옹이 그 지옥 같았던 생활을 증언했다. 그때 천천히 흐르던 영상 중 스틸컷 하나가 기자의 눈에 강하게 박혔다. 10여 년 전부터 봐왔던 사진이었다. 대구형무소 출옥 당시의 심재인 지사였다. 옆의 세 명은 당시 함께 출옥한 동지들이라고 봤던 것으로 기억했다. 하지만 역사를 전공하지도 않았고, 명확하지도 않은 기억을 두고 혼자 조사를 하고 바로 잡을 수도 없는 노릇이었다. 무엇보다 그럴 용기가 없었다.

최근에 개봉한 영화 ‘군함도’로 하시마섬에 대한 관심이 높아졌다. 온라인에서는 여전히 그 사진이 계속해서 하시마섬의 강제징용자로 떠돌고 있었다. 방송작가로 일했고, 지금도 기자니 언론의 파급력을 누구보다 잘 알고 있다. 시청률이 15%쯤 나오는 무한도전이라면 사람들은 거르지 않고 사실로 받아들이기 십상이다. 더구나 한일역사문제의 전문가인 서경덕 교수가 하시마섬에 직접 가기까지 한 내용을 방송했으니 기정사실이 돼버렸다. 하지만 분명 사진 속 키 큰 청년은 심재인 지사였다. 잘못된 정보라면 바로잡아야 했다. 이번에는 기자이고, 고성신문이 발간되는 고성의 항일 독립투사에 대한 이야기니 용기를 좀 낼 수 있었다.

갖가지 이유로 청춘을 일제에 바쳐야 했던 강제징용자를 폄하하거나 일제에 항거한 독립운동가를 추켜세우기 위한 것이 아니다. 어떤 식으로 일본에 갔는지, 그들이 어떤 일을 했고 일제로부터 어떤 대우를 받았는지 알고 싶었다.

|

|

|

| ⓒ (주)고성신문사 |

|

# 반드시 바로 잡아야 할 사실

지난 7일. 하시마섬에서 생환한 김삼수 옹을 만났다. 죽어도 그만이었다는 하시마섬 탄광을 탈출했으나, 나가사키에서 원자폭탄을 맞고 죽을 고비를 넘기며 살아낸 김삼수 옹이었다. 하시마섬의 생환자는 겨우 여섯뿐이다.

그에게, 기억하고 싶지 않겠지만 사진을 봐줄 수 있겠냐고 물었다. 그는 기자가 다녀온 하시마섬의 폐허를 보며 신사와 아파트의 위치도 정확히 말했다.

그리고 사진을 또 하나 내밀었다. 확대까지 해보였다. 혹시 이 사람들 알겠냐고, 맨 왼쪽의 사람을 알겠냐고. 그 사진 맨 왼쪽의 청년이 바로 고성 사람들은 심재인 지사로 알고 있으나 많은 이들이 군함도 징용자로 알고 있는 이였다. 김삼수 옹은 “처음 보는 사람들”이라면서도 두 번, 세 번 거듭 들여다 봤다. 그리고 모르겠다고 거듭 답했다.

76년 전, 원자폭탄이 떨어지기도 훨씬 전의 이야기들을 세세하게 기억하는 김삼수 옹이 분명 처음 보는 사람들이라고 답했다.

하시마섬에 직접 다녀왔고 군함도의 진실을 뉴욕 타임스퀘어 광고까지 하며 알리고 있는 서경덕 교수에게도 물었다. 그는 일본인 광부 사진의 사용을 실수로 인정하고 정정할 것임을 알렸으니 이 사진 역시 그 출처와 등장인물을 명확히 하고 싶었다. 이 사진이 정말 강제징용자인지 확인하고 싶다고 물었으나 그는 아직 따로 답이 없다.

그러나 며칠 전 그의 SNS를 통해 이런 글이 올라왔다.“요즘 영화 ‘군함도’가 너무 큰 이슈인지라 여러 방송매체 및 언론매체에서 관련기사를 내 보낼 때 저처럼 잘못 사용하는 사진이 꽤 많습니다. 이런 부분들도 함께 바로 잡고자 노력해 보겠습니다. 그리하여 그간 강제징용을 대표하는 사진이라고 우리가 잘못 알고 있었던 사진들을 모아, 정확한 출처 및 정보를 설명하는 자료를 만들어 다시금 제대로 공개를 하겠습니다!”

# 간조농학교를 찾기 위한 여정의 시작

1938년, 심재인 지사는 이상만, 이재관, 이상호, 이호, 박윤수 선생과 함께 나가사키의 간조농학교로 유학을 떠났다고 했다. 고성농업실수학교(固城農業實修學校․전 고성농업고등학교, 현 경남항공고등학교) 졸업 후 이들 인재가 그대로 묻힐 것을 안타까워 한 교장이자 은사인 이구희 선생의 주선이었다.

그러나 그들이 유학했다는 학교에서는 그에 대한 어떤 기록도 없다고 했다. 둘 중 하나는 거짓이다.그런데 유학을 떠났다는 것도 사실이고, 스승의 주선으로 학교로 진학했다는 것도 증언이 있다. 유가족도 그가 간조농학교에서 수학했다고 말하고, 국가보훈처의 독립유공자 공훈록에도 ‘1938년 일본 장기현(長崎縣) 소재 간조농학교(諫早農學校)에 재학하던 중 일본인들의 한국인 학생에 대한 차별대우를 체험하면서 민족적 각성에 이른 그는 항일독립운동에 투신할 것을 결심하였다’고 기록돼있었다.

우선 심재인 지사의 ‘간조농학교’ 수학 사실을 확인해야 했다.‘간조’를 일본식으로 ‘이사하야’라고 읽는다는 것조차 반나절이나 지나서야 알게 되는 정도로 일본글자는 하나도 읽을 수가 없으니 번역기에다 일본어를 조금이라도 할 줄 아는 모든 지인을 동원했다.

현재의 이름을 알아야 찾아갈 수 있을 터. 틈만 나면 간조농학교를 검색했다. 간조농학교, 간조농림학교를 검색해대다가 심 지사가 고성농업실수학교를 졸업한 후 유학을 떠났으니 대학교일 거란 생각이 스쳤다.

나가사키의 모든 대학교를 검색하고, 농림 관련 학과가 있는지, 1938년인 쇼와 13년에도 있었는지 일일이 개교연대를 확인했다.심 지사의 큰아들인 심진표 전 도의원에게 확인했고, 두 번째로 작은 아들인 심의표 전 KBS 보도국장에게 확인했다. 간조농학교를 거쳐 우도궁고등농림학교로 갔다고 했다.

딱 한 군데가 모든 조건에 들어맞았다. 나가사키현립농업대학교. 이사하야시내에 있었고, 농업대학교이며, 쇼와 13년에도 있었다. 일본행 비행기를 타기 하루 전이었다.

나라를 되찾는 것은 내가 사는 길

‘고성 유학생들 기록 없어 협조할 수 없다’ 취재 거절

재일학생단 시작된 선월정, 비밀결의한 우에노공원

나라의 독립 위해 싸웠으나 억울하고 묘연한 죽음

# 간조농학교의 답 ‘기록 없음’

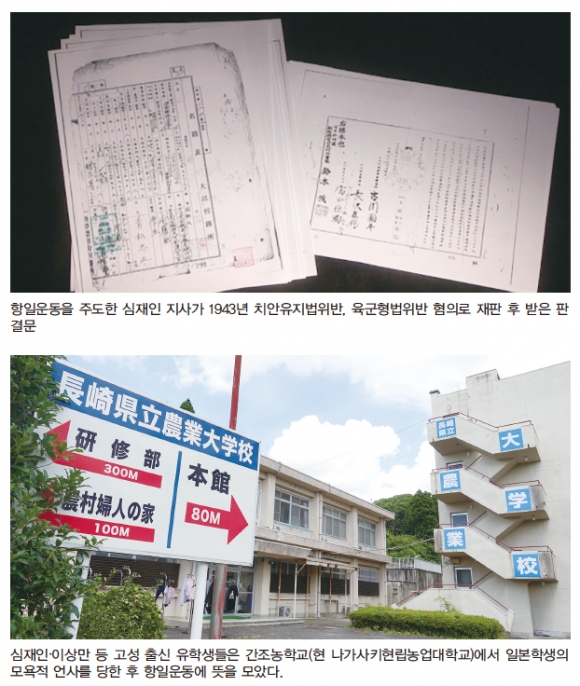

나가사키공항에서 버스를 타고 1시간을 이동해 또다시 택시를 타고 시골길을 달렸다. 이사하야시는 딱 고성 같은 소도시였다. 택시기사도 학교 위치를 정확히 몰라 물어물어 정문에 내렸다. 여기가 그들이 조선 독립을 결의한 곳이 맞을까 싶을 정도로 한적하고, 을씨년스럽기까지 했다.심재인(沈載仁) 혹은 청송충정(靑松忠正), 이상만(李相晩) 혹은 파산지웅(巴山智雄) 그리고 그들과 함께 항일 학생운동을 했고 2007년 눈감은 박근철(朴根澈) 혹은 광정근철(光井根澈) 선생의 학적기록이 남아있는지 학교에 물었다.

창씨개명은 일본 유학을 위해서 어쩔 수 없는 선택이었다.그들의 기록과 사진 그리고 1930~1940년대 한국 출신의 유학생들이 재학했던 기록을 보고 싶다고 학교 측에 요청했다.

그러나 교무처의 이치마루 토시키 씨는 “당시 한국 유학생수나 경남 고성 출신의 학생 수에 대해 확인할 수 있는 서류가 없고, 심재인․이상만․박근철 등의 기록을 찾기 위해 당시 학적부를 확인했으나 3명의 이름은 없었다”고 했다.

또한 “당시 재학했던 것으로 알려진 한국 학생들의 이름이 학적부에 없으니 더 이상 취재에 협조할 수가 없다”고 답했다. 그러나 분명 당시 일본인 학생 사기행웅(寺埼行雄)에게 박근철이 구타까지 당하고, 조센징 주제에 건방지다는 모욕을 듣고서 항일운동을 결심했다는 구체적인 정황이 있다. 유가족과 국가보훈처 그리고 박근철 선생의 생전 기록 등으로 볼 때 그들이 나가사키현립농업대학에 다녔던 것은 분명한 사실이다.

박근철 선생은 진술을 통해 사기행웅에게 구타 당했다는 것을 직접 밝혔으며, 그날 저녁 박 선생이 하숙집에 돌아와 심재인과 이상만 등 3명이 사기행웅의 부당함을 규탄하고 조국을 잃은 자의 비애를 느껴 한국의 독립을 도모하고자 했다고 밝혔다. 이것을 차후에 삼인정신(三人精神)이라 칭한다고 했다. 그리고 현재 시점에서는 성공의 전망이 없다고 판단, 실력양성과 동지규합 시기에 대해 토의 결정한 후 심재인의 제의에 대해 배신자는 참(斬)도 불사한다고 맹세했다는 공술을 기재하고 있다. 재판 진술 기록이니 바꿀 수 없는 사실이다. 그러나 학교에서는 어떤 기록도 없다고 했다.

# 조선 청년들을 기억하는 이가 없었다

1940년 4월, 심재인․이상만․박근철 지사 등은 예의 사기행웅 구타사건을 도화선으로 선월정에서 재일학생단을 조직했다. 그들은 일제의 식민지 교육정책과 농업정책의 부당함을 알리고 반대입장을 밝히며 민족의식을 고취했고, 중일전쟁의 장기화에 따라 독립운동 방안을 찾았다.

그 현장을 찾고 싶었으나 나가사키현립농업대학교에서 어떤 정보도 줄 수 없다고 하니 이번에는 선월정을 찾아야 했다. 하지만 선월정 그러니까 후나코시마치는 그다지 알려지지 않은 조그마한 시골마을이라 쉽게 찾기 힘들었다. 더군다나 임우칠의 하숙집은 주소조차 없었다. 택시를 타고 후나코시마치를 외쳤다. 일부러 이사하야를 잘 알 것 같은, 나이 지긋한 기사를 골라 탄 것인데도 후나코시마치를 잘 모르겠다며 이곳저곳 알아본다.

초로의 택시기사와 이국의 기자가 머리를 맞대고 지도까지 봐가며 골목을 이 잡듯이 헤집고 다녔다. 평일의 낮 시간, 오래된 주택가에는 사람이 살지 않는 듯이 조용했다.동네를 서너 바퀴쯤 돌다가 한 골목에서 눈이 번쩍했다. 船越頂公民館. 분명 선월정이었다. 한여름의 뙤약볕 때문인지 아니면 77년 전 조선의 젊은이들이 울분에 차 재일학생단을 만들었을 그곳을 찾았다는 감격인지, 문득 울컥했다. 그러나 조선 학생들이 이 동네에 있었다는 사실을 기억하는 주민은 없었다.

|

|

|

| ⓒ (주)고성신문사 |

|

# 재일학생단의 비밀결의장소, 우에노공원

재일학생단을 이끌었던 심재인 지사는 1941년 5월 나가사키현립농업대학, 당시의 간조농학교를 졸업한 후 우츠노미야고등농림학교에 진학했다. 당시에는 국내에도 학생단 조직이 만들어졌고, 심 지사와 동지들은 국내와 유기적으로 연락하며 비밀활동을 이어가던 중이었다.

동지들 중 일부는 상급 학교 진학을 위해 일본에 잔류했고, 이상만 지사는 곡물검사소 부산지소의 검사조수로 일하게 돼 귀국, 같은 해 7월 예천출장소로 전근했다. 당시의 거주지는 국가기록원의 판결문에서도 동일하게 확인할 수 있다.일본과 조선에서 각자의 역할을 맡은 재일학생단은 점차 조직을 확대했다. 본부는 도쿄와 우츠노미야였다. 도쿄에서는 동경농업공예학교에 재학 중이던 이재관 선생의 하숙집을 거점으로, 우에노공원에서 비밀스럽게 만나며 본격적인 독립운동을 결의했다.1

년 후. 이상만 등 국내의 동지들이 비밀리에 모임을 갖던 중이었다. 심부름하던 아이가 서류뭉치를 떨어뜨리는 실수를 했다. 이 작은 실수는 일본경찰에 발각됐고, 80명에 이르는 동지들은 체포됐다. 심재인 지사 역시 피체돼 걸을 수 없을 정도로 고문을 당했다.2017년의 우에노공원을 찾았다. 입구부터 버스킹이 한창이었다. 재일학생단이 모였을 법한 장소를 찾아 공원 안으로 들어섰다.

공원에는 어린이야구단의 경기와 가족들의 응원이 한창이었고, 향토음식축제가 열려 북적이고 있었다. 우에노동물원 앞은 손을 잡고 입장하는 가족들이 내내 행복한 얼굴이었다. 한여름 숲의 싱그러운 냄새가 다소 무거운 취재내용과는 달라 생경할 정도였다.

77년이면 물론 긴 시간이지만 그렇다고 단 하나의 흔적도 남길 수 없을 정도의 세월은 아닐 텐데, 일본에서는 그들의 흔적이나 기록을 찾을 수가 없었다. 다만 여기가 바로 나라를 되찾고자 하는 결의에 불탔던 20대 청춘들이 호흡하던 곳이구나, 수시로 되새길 수밖에.

# 33살 심재인, 그는 괭이바다에 있었다

심재인 지사는 1946년 별세한 것으로 알려졌다. 공훈록에서 심재인 지사는 1918년 10월 13일 출생해 1946년 6월 27일 사망한 것으로 기록돼있다. 의문이 생겼다. 그의 작은 아들인 심의표 씨는 1948년생이다. 아버지가 사망한 지 2년이 지나서야 아들이 태어났다는 것이 말이 되질 않았다.

심재인 지사는 1942년 피체된 후 1943년 5월 7일 치안유지법위반 육군형법위반으로 징역 4년, 미결구류통산 360일을 언도받았다. 재일본학생운동의 주동자로 지목돼 갖은 고문을 받아야 했다.해방되던 해 유가족들에게 사망통지가 왔다. 시신이라도 수습해야 했다. 가서 보니 죽기 직전이긴 했지만 숨이 붙어 있었다. 꼬박 반 년을 누워 지내야만 했다.

가까스로 살려냈다. 기적 같았다. 그리고 나라가 광복을 맞았다. 이제 살았구나, 싶었다. 한국전쟁이 터졌다. 심재인 지사는 또다시 감옥으로 끌려갔다. 마산형무소였다. 가족들은 논밭을 팔아가며 구명을 위해 뛰었다. 그러나 이후로 아무 연락이 없었다. 어렴풋이 소식이 들렸다. 1950년 마산형무소에 있었던 1천681명이 그해 7~8월에 괭이바다에 수장됐다고. 그 중 한 명이 심재인 지사였다.당시 괭이바다에 수장된 이들은 국민보도연맹과 일제강점기 독립운동가, 이승만 정권의 남한 단독 정부수립에 반대의 목소리를 내던 사람들이었다.

그래서 어린 자식들은 아버지가 없다고 이야기해야 했다. 나라를 되찾고자 했던 서른셋 청년은 주검조차 찾기 힘들었다.취재를 할수록 참담하기 짝이 없는, 여전히 뒤틀리고 꼬여 시작점을 알 수 없는 역사의 흔적을 마주해야 했다. 처음에는 기억해야 할 역사라고 생각했으나 자료가 쌓일수록 똑똑히 마주하고, 반드시 풀어야 할 역사라고 생각했다.

심재인 지사의 사진으로 출발했으나 그건 심 지사와 그 가족만의 상처가 아니다. 고성군에, 대한민국에 여전히 아픔을 지고 살아가는 이들과 앞으로를 살아갈 우리에게 주어진 책무다.이 글을 쓰는 오늘은, 80여 년 전 조선의 청년들이 그토록 꿈꾸던 조국광복의 날이다.

“이 취재는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.”

|