|

|

|

| ⓒ (주)고성신문사 |

|

|

|

|

| ⓒ (주)고성신문사 |

|

|

|

|

| ⓒ (주)고성신문사 |

|

고통이라는 말로 다 표현할 수 있을까.' 나가사키항에서 18.5㎞. 바다 위를유영하는 군함과도 같은 그곳에는일본 최초의 현대식 아파트가 들어섰다. 학교도, 영화관도 있었고 절도있었다.다만 조선인을 위한 것은 아무 것도 없었다. 지하 1㎞ 갱도에서 일하는 조선인 광부들은 7층짜리 휘황한아파트의 제일 아래 다다미에서 10명쯤이 부대끼며 살았다. 나가려는마음을 들키기만 해도 눈앞에 죽음이 닥쳐왔다. 대동아전쟁 당시의 하시마섬은 그랬다.

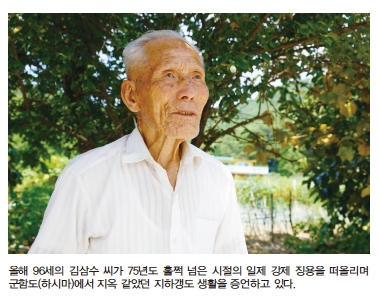

“그럴 줄 알았으면 안 갔지. 하시마는 법 같은 건 없었어요. 일본인이 법이었지요. 조선인은 사람이 아니었어요. 사람이 죽어나가도 석탄 캐러들어가는 데가 하시마였지요.” 고성읍 우산리 김삼수 씨는 올해로 96살. 하시마에 있었던 때가 19살이었으니 벌써 75년도 훌쩍 넘은 시절이지만 마치 어제 있었던 일처럼 생생하게 기억하고 있었다.

일제가 아시아를 집어삼킬 야욕으로 불타던 때였다. 고성에서도 오지중 오지였던 갈래종생에서 가난한농사꾼 부모를 둔 탓에 학교 문턱에도 못 가봤다. 농사를 아무리 지어도일본의 공출로 배불리 먹는 건 꿈도꾸지 못했다. 어느 날엔가, 탄광에서돈을 벌게 해준다는 말에 따라 나섰다. 그렇게 일본 징용길에 나선 고성사람은 모두 160명쯤 됐다.규슈에 도착했다.

‘쎄가 빠지게’ 힘들었다. 함께 간 고성사람 중 40명만남았다. 배고픔은 고향에서나 일본에서나 똑같았다. 강냉이껍질로 지은 밥을 먹어야 했다. 종생 사람 하나가 하시마섬으로 가자고 부추겼다.하시마섬이 뭘 하는 곳인지, 어떤 곳인지 알 리가 없었다.“몰래 숨어서 들어갔어요. 돈을 벌수 있다고 하니 월급 꼬박꼬박 받아서고성집에 보낼 수 있겠다 생각했지.

월급은 분명히 있었어요. 하지만 일본에다 세금 내고, 조선으로 갈 때 준다며 저축해야 한다고 강요했으니 손에쥐는 돈은 얼마 없었지. 저축한 돈을찾을 수가 있나. 나는 도망나왔는데.”하시마에서 3~4년을 버텼다.

끝을알 수 없는 지하갱도에 매일 아침 엘리베이터를 타고 내려갔다. 죽은 조선인 노동자가 실려 올라온 엘리베이터에 실려 갱도로 내려가기도 부지기수였다. 죽음에 무감각해져갔다. 하루 할당량을 채우지 못하면 하루12시간도 일해야 했다. 갱도 속은 늘축축했다. 훈도시 하나가 조선인들의 작업복이었다. 안전장치도 제대로 없었다. 석탄굴 안에는 돌멩이가수도 없이 떨어졌고, 그 역시 떨어지는 큰 돌멩이에 다칠 뻔도 했다. 일을못하면 관리자에게 맞았다. 일을 하겠다고 할 때까지 관리자는 매질을하고 구둣발로 걷어찼다.

지독한 노동은 10대 후반, 20대 초반의 힘 넘치는 청년이라 해도 버티기 힘들었다. 탈출하기로 마음 먹었다.“거기는 사람 사는 데가 못 돼요.일본인들은 모르겠어. 조선인들한테하시마는 지옥이었어요.

하시마에서나가고 싶었지. 그런데 돈이 있어도배표가 없어서 못나갔어요. 그때 돈으로 10만 원이 필요했어요. 정식 선비가 아니라 관리자한테 주는 일종의 뇌물이었지.”돈이 없어 나가고 싶어도 갈 수가없었던 개천면 최씨의 10만 원도 대납해주고 목숨을 걸고 하시마를 빠져나왔다. 마침 나가사키의 무라카미에 대가면 사람 하나가 밥집을 한다고 했다. 그곳에서 절터를 닦는 일을 했다.일본은 망해가던 중이었다. 수시로공습경보가 떴다. 일을 하다가도 머리 위로 검은 외국 비행기가 날고 경보가 뜨면 피난가야 했다. 나가사키에는 바닷물이 강처럼 들어와 있었고 배도 수시로 드나들었다. 그가 탄배 바로 옆으로 포탄이 떨어지는 일도 흔했다. 그날도 그런 줄만 알았다. 1945년 8월 9일이었다.

“아침에 비행기가 머리 위에 떠있는 걸 봤어요. 폭탄이 떨어질 것 같으니 친구한테 피난가자 했지요. 친구가 안 간대요. 어쩔 수 있나. 혼자서한 2㎞를 걸어 피난 가다 말고 폭탄이 떨어졌어요. 온몸이 뜨끈했어요.팔이고 얼굴이고 안 뜨거운 데가 없었어. 원자폭탄이 뭔지나 알았나. 살았으니 다행이었지.”

1~2층은 군수물자를 만들었고 3층은 학교로 쓰였던 건물을 지났다. 학교 운동장에는 피를 흘리는 시신들이 마치 개구리처럼 엎드려 있었다.흐르는 냇물은 핏물이었다.온몸이 뜨거웠다.

피를 훔쳐가며 친구를 찾아 나섰다. 실오라기 하나남지 않은 친구의 꼭 쥔 주먹이 눈에들어왔다. 주먹 속에 가죽은 하나도남아있지 않았다. 희미하게 숨이 붙은 친구의 머리를 일본군은 내리쳤다. 꿈틀거리는 친구의 시신을 싣고가더니 불을 질러 태웠다.살아야했다. 오무라병원으로 갔다.살 가망이 보였던지 그를 제일 먼저지목해 치료가 시작됐다. 별다른 약도 없이 거즈만 덮어놨다가 떼어내는데, 피가 나면 행복했다.

살아있다는 증거였고 살 수 있다는 증거였다.일본이 패망했다. 드디어 조선으로돌아올 수 있게 됐는데, 배가 없었다.

시모노세키에서 부산으로 오면 고성까지는 금방인데. 그때는 조선으로오겠다는 사람이 얼마나 많았던지배가 없어 항구에서 굶어죽는 사람도 있었다. 겨우 배를 구했는데 손바닥만 했다.

대마도를 거쳐서 부산 영도까지 오는데 1층 사람들은 파도가치면 물에 잠겼다 나올 정도였다. 그런데도 뱃멀미를 안 했으니 집에 오는 게 얼마나 신이 났을까.“차비를 도둑맞아가면서 갈래종생집까지 오니, 조카를 업고 있던 어머니가 우리 해종이 왔다며 얼마나 좋아하시던지요. 죽은 줄 알았던 제가살아 돌아오니 온동네 사람들이 다몰려나왔을 정도였어요.”김삼수 씨는 그런 세월을 살아냈다. 70년이 훨씬 지나고 보니 두 팔과 얼굴의 화상자국은 희미해졌다.하시마와 나가사키에서의 4년은 그가 원폭피해자로 살아온 76년의 세월보다 더 길었다.1986년 하시마에서는 1925년부터패망한 1945년까지의 화장 기록이발견됐다. 한국인 사망자는 122명.그 중에서 고성 출신은 20%로 제일많았다. 기록상에서는 그렇다. 기록되지 않은 죽음은 더욱 많았을 것이다. 그것이 일제강점기 말, 보통 사람들의 삶이었다.“고향으로 돌아오던 길에는 시절이 원망스러웠어요. 신세가 처량했지요. 다 지나고 보니 살아있는 게 행복입니다. 하늘이 도왔으니 내가 살았겠지요. 같이 간 고향사람들 중 살아 돌아온 사람은 나 하나뿐이니.

”나가사키항에서 하시마섬으로 가는 뱃길을 따라 늘어선 미쯔비시조선소들은 여전히 건재하다. 여객선의, 광부 복장을 한 가이드들은 미쯔비시가 나가사키 산업의 근간이라고설명한다. 그러나 어느 한 사람도 ‘한국’을 들먹이는 이는 없다. 조선인들의 피와 죽음이 하시마섬에는 아직 그대로인데. 김삼수 씨에게 하시마섬에 다녀왔다고 말했다.

그는, 하시마는 아직 그대로 있더냐고 물었다. 일본에게는자랑스러운 근현대사의 현장이자 세계적인 문화유산인 하시마는, 조선인들에게는 지옥이었고 죽음의 섬이었다. 그리고 잊고 싶어도 잊어서는안 되는 아픔이고 상처이고 반드시바로잡아야 할 역사다.

|