|

|

|

| ⓒ (주)고성신문사 |

|

|

|

|

| ⓒ (주)고성신문사 |

|

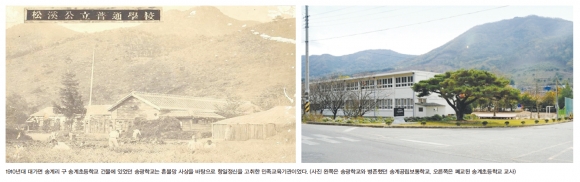

그동안 역사성을 되찾아야 한다는 목소리가 이어졌던 송광의숙(松光義塾)이 개교 당시 명칭은 ‘송광학교’였던 것으로 밝혀졌다. 폐교된 송계초등학교 자리에서 약 10년간 운영됐던 송광학교는 1919년 4월, 이진동을 비롯한 송광학교 학생들이 주도한 독립만세운동이 일어났다. 혼불망(魂不忘) 사상을 중심으로 교육하는 등 송광학교의 역사성은 보존할 가치가 충분하지만 그간 송계의숙, 송강의숙, 송광의숙 등 이름마저 혼용되는 실정이었다.

2008년 고성군은 송광학교 앞에 교적비를 세우면서 ‘송광의숙’이라는 명칭을 사용했다. ‘의숙’이 공익을 위해 의연금을 모아 세운 교육기관이라는 점을 볼 때 송광학교와 송광의숙은 동일한 의미로 볼 수 있다.

송광학교는 학교 앞에 소나무가 있었고 동네 이름에서도 알 수 있듯 송계리에 소나무가 많아 소나무 ‘송’자를 따고, 빛 ‘광’을 붙여 만든 이름이다.

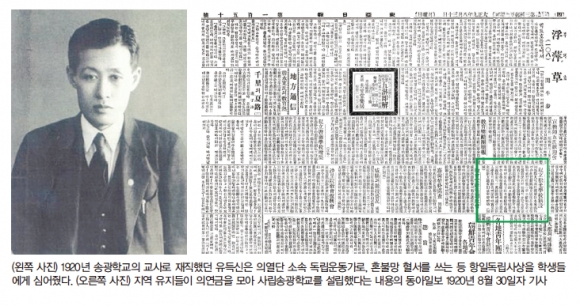

1920년 8월 30일자 동아일보 기사에는 ‘사립송광학교창설’이라는 제목으로, 대가면 송계리의 유지 이쾌규, 이진경, 이진모, 이진만, 이진권 씨가 의연금 1만여 원을 모아 창립했다고 보도했다. 이 기사에 따르면 당시 신입학생이 100명에 달했다고 한다.

송광학교는 현재의 초등학교인 보통학교, 소학교와는 달리 현재로 치면 고등학생에 해당하는 17~18세 청소년은 물론 20세 이상의 청년들이 주로 재학했다. 유득신 등 교사들의 재직으로, 나라는 빼앗겨도 민족의 혼은 영원하다는 뜻의 혼불망과 같은 독립사상을 학생들에게 심어준 민족교육기관이었다.

그러나 1914년부터 현재 송계초등학교 운동장의 일부 부지에 사설강습소인 송광학교가 있었다는 송계리 주민들의 증언으로 미뤄볼 때 1920년 보도 이전부터 송광학교는 이미 운영 중이었던 것으로 보인다.

일부 주민들의 증언을 종합해보면 1920년 세워진 송광학교는 송계공립보통학교일 가능성도 없지 않다. 그러나 당시 신문기사에서 의연금을 모아 개교했다는 내용과 송계공립보통학교의 기록물을 조선총독부에서 관리했던 점 등으로 미뤄보면 송계공립보통학교가 사립송광학교일 가능성은 적다.

혼불망 혈서를 쓰는 등 독립사상을 학생들에게 심어준 교사 유득신은 서울 종로경찰서에 폭탄을 던져 항거한 독립투사 김상옥 의사와 함께 의열단원으로 활동한 독립운동가였다. 경성부(서울) 출신 유득신은 배재학당을 졸업한 후 북간도 류허현 신흥학교를 수료한 후 일본에서 기독교 교육을 받고 귀국했다. 1920년 김상옥의 권유로 의열단에 가입한 후 다양한 경로로 군자금을 징수해 대한민국임시정부 특파원에게 전달했다. 이후 송광학교에서 교사로 재직하면서 ‘혼불망’ 혈서를 학생들에게 배포하는 등 독립운동에 앞장섰다.

유득신은 혼불망 사상 등 독립사상을 전파했다는 이유로 체포돼 옥고를 치른 것으로 알려졌다. 1921년 2월 21일 부산지방법원 통영지청이 판결한 내용을 보면 ‘송광학교 교사로, 학생 이재수 외 7명에게 자기 왼손가락을 상하게 해 지혈로 혼불망이라고 써서 교부하며 조선독립운동을 할 것을 선동했다’고 기록돼있다. 이로 인해 유득신은 징역 1년을 선고받았다.

1921년 11월 15일 경성지방법원의 판결문에서는 대정8년 제령 제7호 위반, 강도·공갈혐의로 재판에 회부돼 징역 12년을 구류 받았고, 미결구류 160일은 본형에 산입하는 것으로 판결 받았다. 당시 판결문을 보면 ‘암살단의 간부 김상옥의 교사에 의해 권총, 탄환 및 폭탄으로 부호를 협박 공갈하여 금원을 제공 받아 조선독립운동 자금으로 위 김상옥의 이름으로 임시정부에 제공하고 자신들도 동 정부에 투신 다수 공동으로 조선독립의 목적을 달성하려고 김태현, 김상옥, 홍순 등과 활동하며 안녕질서를 방해한 자’라고 기록돼있다.

송광학교는 1924년 일제에 의해 폐교될 때까지 약 4년간 송계공립보통학교와 함께 운영됐으며, 이후 그 자리에는 현재 폐교된 송계초등학교가 들어서게 됐다.

군민 A씨는 “고성군내 학생 항일운동의 중심지였던 송광학교가 현재에 와서 설립시기도 모호하고, 그 이름조차 명확치 않은 상황인 것을 보면 안타깝다”면서 “보다 심도있는 연구와 조사를 거쳐 그 역사성과 가치를 살려 송광학교의 명예를 되찾아야 할 것”이라고 지적했다.

B씨는 “관련 기록들이 명확하지 않은 것을 보면 고성군내 역사의식이 어느 정도인지 알 것 같다”면서 “송광학교의 명예와 역사성을 되찾는 일은 고성군의 자존심과 맞닿은 문제이므로 철저한 조사와 연구를 통해 송광학교는 물론 교사 유득신의 활동 등 구체적인 관련 내용을 찾아내 군민들에게 알려야 한다”고 말했다. |