|

글 싣는 순서

① 쌀 소비 저하, 남아도는 쌀 골칫거리로 전락

② 베트남 음식에 빠질 수 없는 재료 쌀

③ 쌀 가공 식품개발로 쌀 소비 활로 찾아야

|

|

|

| ⓒ (주)고성신문사 |

|

고성군의 인구 중 60%에 가까운 사람들이 농업에 종사하고 있으며, 대다수의 사람들이 벼농사를 짓고 있다.

고성군에서는 지난해 기준 5천505㏊에서 100만2천720가마의 벼를 생산해 이 중 30만7천420가마는 공공비축미곡으로 수매했으며, 지역농협에서 25만 가마, 생명환경벼 수매 전담농협에서 6만7천 가마, 쌀 수매 업체에서 4만 가마 등 35만7천여 가마를 매입했다.나머지 34만2천여 가마는 자가소비와 직거래 등으로 판매할 수 있도록 했지만 농협과 농가에서는 쌀 가격하락으로 인해 쌀 판로에 어려움을 겪고 있는 실정이다.

농협에서는 2015년산 쌀도 판매하지 못해 매입가보다 낮은 가격에 유통업체에 쌀을 넘겨 적자를 면치 못하고 있고 농가도 자체적으로 판매를 하지 못해 벼를 창고에 적재해 놓고 있어 지역의 큰 문제로 대두되고 있다. 쌀 판매가 제대로 이뤄지지 않는 데는 연이은 풍년으로 인해 벼 생산량이 늘은 데다 해가 거듭될수록 쌀 소비량은 줄어들고 있기 때문이다.

앞으로 쌀의 소비량을 늘리기 위해서는 밥쌀용으로 판매하기보다는 쌀을 이용한 가공제품을 개발해 판매하는 것이 쌀 가격 안정과 소비 촉진에 기여할 것이라는 목소리가 나오고 있다.

본지에서는 국내외 취재를 통해 지역에서 생산된 쌀을 이용해 가공품으로 만들어 판매해 쌀 소비량을 늘릴 수 있는 방안을 모색하고자 한다.

# 하루 밥 한 공기도 먹지 않는 한국인 많다

한국인들의 식습관 변화로 인해 하루에 밥 한 공기도 먹지 않다보니 해마다 1인당 쌀 소비량은 줄어드는 반면 수 년째 쌀 생산량은 비슷한 수준에 머물러 국내에는 쌀이 넘쳐나면서 문제점으로 대두되고 있다.

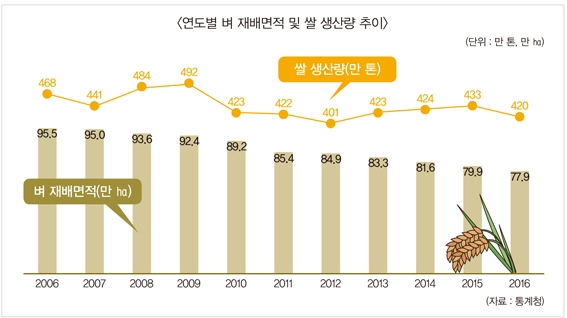

통계청의 쌀 생산량 조사 결과 자료에 따르면 지난해 국내 쌀 생산량은 419만7천 톤으로 2013년 423만 톤, 2014년 424만1천 톤, 2015년 432만7천 톤보다 줄어든 것으로 나타났다. 하지만 재배면적이 2013년 83.3만㏊, 2014년 81.6㏊, 2015년 79.9㏊, 지난해 77.9㏊로 3년 사이 6.5%가 감소한 것을 감안하면 생산량은 크게 줄지 않은 셈이다.

예년 같으면 농민들은 풍년을 기원했을 테지만 이제는 풍년이 돼도 쌀 가격 때문에 걱정이다. 우리나라 국민들의 밥 대신 빵 등을 소비하는 식습관의 변화로 쌀이 남아돌면서 골칫덩이로 전락했다.

1인 가구, 맞벌이 부부의 증가로 아침, 점심, 저녁 삼시세끼 사먹는 게 일상이 되면서 가족 모두 둘러앉아 따뜻한 밥 한 그릇 먹던 ‘식구(食口)’의 모습이 점차 사라지고 있다. 가족과 함께 집밥을 먹는 이들은 2명 중 1명 수준으로 떨어졌고 이렇다보니 쌀 소비량도 지속적으로 감소하고 있다.

통계청의 ‘2016년 양곡소비량 조사’를 보면 지난해 1인당 연간 쌀 소비량은 61.9㎏으로 전년 대비 1㎏이 줄었다. 30년 전인 1985년 128.1㎏일 때와 비교하면 절반도 채 되지 않는 수준이다. 지난해 10월 기준 하루 소비량으로 따지면 평균 165.4g으로 한사람이 하루에 밥 한 공기(300g)도 먹지 않고 있다.

# 해마다 늘어나는 쌀 재고량

쌀 재고량은 지난 4월 기준 정부소유분이 233만 톤, 민간 재고미 118만 톤 등 총 351만 톤으로 통계작성 이래 역대 최고치를 기록했다. 유엔농업기구(FAO)의 권장 적정재고물량은 17~18%로, 우리나라는 400만 톤 생산량과 40만 톤 수입량을 합친 440만 톤의 18%, 80만 톤이 적정재고량이다. 정부의 재고량만 따져 봐도 적정재고량보다 3배 정도 넘친다.

쌀 재고량도 해마다 증가추세를 보여 2013년 80만 톤, 2014년 87만 톤, 2015년 135만 톤, 2016년 170만 톤을 기록하고 있다.

정부관리양곡 1만 톤을 1년 관리하는데 약 30억 원이 소요돼 보관비용도 엄청나게 소요되고 있다.국내 쌀도 넘쳐나는 데다 정부가 쌀 수입을 강행하면서 쌀 공급과잉을 더 심각하게 만들고 있다. 쌀 수입은 지난 1995년 시작돼 한해도 거르지 않고 관세를 붙였다는 명목으로 국내로 반입되고 있다.

새 정부가 출범한 지금에도 밥쌀 수입은 여전히 진행되고 있어 국내 쌀 재고량은 갈수록 늘어날 전망이다.

# 쌀값 폭락에 초유의 환급 사태까지

통계청이 발표한 지난달 25일 산지쌀값은 80㎏ 한 가마에 12만7천376원으로 조사됐다. 지난 4년간 쌀값은 80㎏ 한 가마에 5만 원이 폭락했고, 12만 원대를 기록했던 1994년인 23년 전으로 뒷걸음쳤다. 이로 인해 농가의 벼농사 수익도 급속도로 줄어 벼농사 수익률은 50.2%로 1966년 통계 작성 이래 최저 수준으로 전락했다.

쌀값이 사상최악으로 곤두박질치면서 농민들은 역대 최저의 공공비축미매입 우선지급금마저 환급해야 하는 초유의 사태까지 발생했다.

정부는 지난 2005년 농가로부터 공공비축미나 시장격리곡을 매입하면서 쌀 재배농가의 경영안정을 위해 8월 수확기에 임시가격을 기준으로 우선지급금을 지급해왔다.

해마다 미리 지급한 돈이 실제 쌀값보다 적어 매입대금을 추가로 지급했지만 지난해에는 쌀값이 폭락으로 인해 오히려 농가가 돈을 환급해야 하는 상황에 처했다.

2005년 제도 시행 이후 15년 동안 지난해처럼 실제 쌀값이 폭락해 정부가 선지급한 가격보다 낮아 농가가 미리 받은 돈을 환급해야 하는 상항이 온 것이다.

지난해 우선지급금은 1등급 40㎏ 포대 기준 4만5천 원으로 책정됐지만, 쌀값 폭락으로 실제 매입가격은 4만4천140원으로 확정돼 농가에서는 포대당 860원을 환급해야 한다.

전국적으로 환수규모는 65만9천 톤에 197억2천만 원이며, 공공비축미는 약 107억7천만 원, 시장격리곡은 89억5천만 원 수준이다. 고성군의 경우 전체 환수규모는 2억8천560만 원이며, 등급별로는 특등급은 3천315만 원, 1등급 2억3천6만 원, 2등급 2천79만 원, 3등급 158만 원인 것으로 나타났다.

농민단체에서는 정부의 우선지급금 환수 방침을 철회할 것을 강력히 촉구하면서 환수를 거부하는 등 거세게 반발하고 있다.

고성의 농업인단체에서도 환수에 반발하며 정부에 대책마련을 촉구하기도 했다.

농민단체에서는 정부의 쌀값하락 노력 부족과 부정확한 가격 예측에서 비롯된 것으로 군과 농협중앙회에서 이를 책임져야 한다고 반발했다.

고성군은 우선지급금 환급 대책으로 생산비 보전금 7억5천만 원을 농가별로 3㏊까지 ㏊당 20만5천 원을 지원할 방침을 밝혔으며, 이달 중 지원금일 농가에 지급할 계획이다.

고성군의 대부분의 농가에서는 행정의 발 빠른 대처에 우선지급금 환급에 대해 수긍하는 분위기다. 하지만 일부 농민들은 정부의 잘못된 판단에서 비롯된 환급조치가 불만으로 남아 환급을 하지 않고 있다.

# 쌀 소비 촉진 방안 모색해야

6월초 고성의 들녘에는 모내기가 한창이다. 올해 평년의 절반 수준인 강수량으로 인해 농민들이 농업용수공급에 어려움을 겪고 있다.농민들의 근심은 여기에 그치지 않고 올해 풍년 농사를 지어도 ‘쌀값이 떨어지면 어떻게 하나’하는 걱정부터 앞선다.

고성군에서는 지난해 기준 5천505㏊에서 100만2천720가마의 벼를 생산해 이중 정부수매를 제외한 약 70만 가마를 농협과 쌀 수매업체, 농가에서 소비를 하도록 했다.

하지만 농협과 농가 등에서는 70만 가마를 판매하거나 소비하는데 어려움을 겪으면서 창고에는 판매하지 못한 벼로 가득 차 있는 실정이다.

고성군에서도 농가의 어려움을 조금이나마 덜어주기 위해 생산비 보전금을 지원하고 농협에서도 수매금액에 가마당 적게는 1천 원에서 3천 원까지 지원을 해주고 있다.

그러나 이렇게 지원을 해주는 것도 단기적인 대책일 뿐, 언젠가는 한계에 다다를 수밖에 없다는 것이 관계자들의 입장이다.

장기적으로 고성군의 쌀 문제를 해결하기 위해서는 정부의 정책대로 대체작물을 재배하거나 가공식품으로 개발해 판매하는 방안을 모색해야 한다.

쌀값이 폭락하면서 쌀로 만드는 가공제품들은 자연스레 원가가 낮아지면서 시장에서 경쟁력을 가질 수 있게 된다.

거류영농조합법인에서는 쌀로 만든 쌀국수와 파스타면 등을 개발해 시중에 판매해오면서 성과를 거두고 있으며, 새고성농협에서도 쌀 떡국제품을 개발해 평가회에서 호응을 얻으면서 시장경쟁력이 갖춰나가고 있다.

밥을 먹고 배만 부르면 만족하는 시대는 이미 오래 전에 끝났다. 소비자들이 원하는 제품, 그리고 선호하는 음식에 쌀을 사용할 수 있는 방안을 마련해 쌀 소비를 늘려나가야 할 것이다.

“본 취재는 경상남도 지역신문발전지원사업 보조금을 지원받았습니다.” |