|

|

|

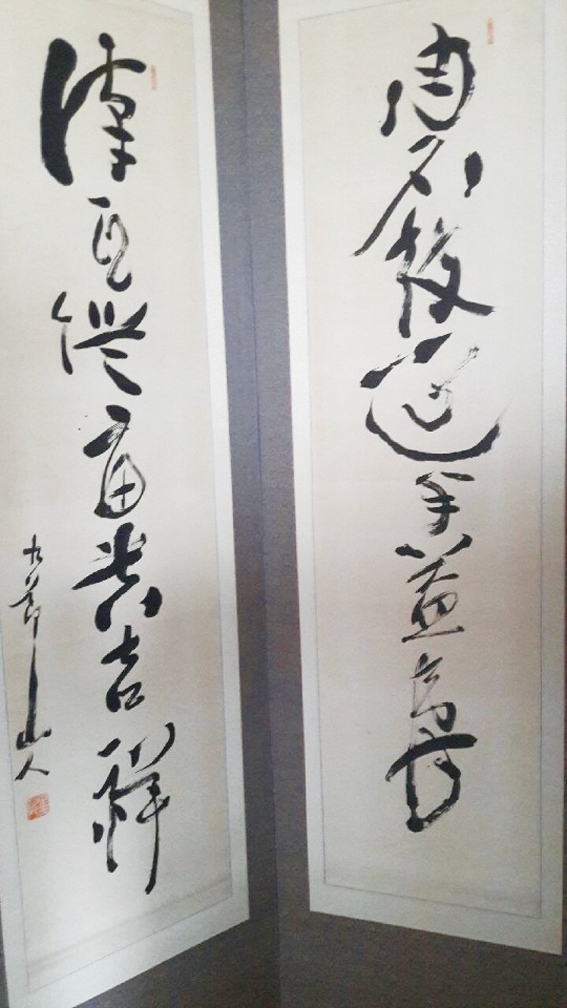

| 정자영 씨가 수집한 묵희 선생 작품의 일부 |

| ⓒ (주)고성신문사 |

|

|

|

|

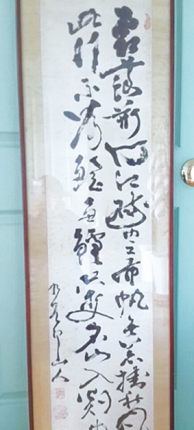

| 김영차 구춘자 부부가 소장하고 있는 묵희 선생의 작품 |

| ⓒ (주)고성신문사 | 최근 본지 보도 이후 묵희 선생의 작품 소장자들이 소장 사실을 속속 알려오면서 선생의 다양한 서예 작품들이 주목받고 있다. 또한 그간 행적이 잘 알려지지 않았으나 관심있는 군민, 관계자들에 의해 묵희 선생의 생전 행적과 정보들이 조금씩 알려지고 있다.

현재 사천에 거주하는 정자영 씨는 “45년 정도 미술품을 수집해왔는데 초서체 서예작품 중 예사롭지 않은 글씨체를 발견해 흥미를 느끼고 몇 점 수집했다”며 “알고 보니 작품은 신필로 불리는 묵희 선생의 글이었다”고 밝혔다.

정 씨는 “이후 묵희 선생에 대해 관심을 갖고 정보를 찾아봤는데 통영 쪽에서 서당 옆에 살았다고도 하고, 독립운동을 했다는 이야기도 들었다”면서 “일부에서는 정체를 몰라서 묵희라고도 하고, 통영 어느 서당에서 먹을 갈아주던 아이라고 묵희라 불렀다는 이야기도 있었다”고 말했다.

정자영 씨는 현재 4~5점 가량의 묵희 선생 작품을 보유하고 있다. 그는 병풍 형태의 작품을 본지에 보내왔으며 “일부 초서체 작품은 개인이 해독하는 것에는 한계가 있어 도움이 필요하다”고 덧붙였다.

회화면에 거주하는 김영차, 구춘자 부부도 묵희 선생의 작품으로 추정되는 작품을 보유하고 있는 것으로 확인됐다. 부부가 소장 중인 선생의 작품 역시 낙관에 구절산인이 뚜렷하지만 글씨체의 특성상 정확한 의미는 파악되지 않고 있다.

구춘자 씨는 “오래 전부터 소장하고 있던 작품이라 예사로 생각했는데 고성신문을 통해 묵희 선생의 독특한 글씨와 구절산인이라는 이름을 보고 집에서 보관 중인 작품도 묵희 선생의 작품이라고 생각해 제보했다”고 밝혔다.

불교학자이자 부산 금정구 천산학당 노치허 원장은 “글을 배운 적도 없는 묵희 선생이 초서체의 대가로 자리잡을 수 있었던 것은 문화예술은 물론 불교 등 다양한 분야의 인물들과 활발한 교류가 있었던 덕분일 것으로 짐작한다”면서 한국 근현대 불교를 개창한 경허대선사와 묵희 선생이 생전에 교류했다며 본지로 연락을 취해왔다.

1981년 발행된 ‘경허법어’에는 경허대선사가 합천 해인사 조실로 있을 때 묵희 선생을 만난 일화가 실려있다.

경허법어에는 경허대선사가 묵희 선생이 앉은 방에 들어서자 묵 선생이 그를 보고도 말없이 앉아있었고 한동안 마주보고 있던 둘은 서로의 성망을 들었다며 며칠동안 주안상을 놓고 법담을 나눴다고 한다.

노치허 원장은 “묵희 선생의 글씨가 서예작품으로서의 가치도 뛰어나지만 그의 작품을 통해 당시의 불교, 문화적 사상 등도 알아볼 수 있을 것으로 보인다”며 “그 가치를 고성군과 군민이 먼저 알아준다면 고성을 대표하는 인물로 거듭날 수 있을 것”이라고 말했다.

고성읍에 거주하는 김정도 씨는 “불교사상에 심취해 공부하다 보니 묵희 선생의 글씨에 대해서도 자주 접하게 됐다”면서 “동해면 일대에 남아있는 선생의 흔적을 조사하고 재조성해 교육의 장으로 만든다면 문화적 가치는 물론 교육적 가치도 높아질 것”이라고 말했다.

신필로 불리며 고성을 대표하는 서예가로 일컬어지는 경산 묵희 선생의 친필 작품이 속속 발견되는 가운데 군에서도 묵희 선생의 작품을 수집, 전시 및 보관하기 위한 계획을 수립할 예정이라고 밝혔다.

군 관계자는 “지역언론을 통해 다양한 정보를 제보해주신 모든 분과 향후 접촉해 기증 의사를 타진하고 소장, 전시 등에 대해 논의해 고성군 차원에서 고성의 인물인 묵희 선생이 남긴 작품이 사장되지 않도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

그는 또 “묵희 선생 한 분에 대해 대대적으로 조사하는 것이 당장은 힘들지만 연차적으로 계획을 세워 고성인물로서 조사하고 정보를 수집해 정확한 내용을 군민들에게 알릴 것”이라고 덧붙였다. |