|

|

|

| ⓒ (주)고성신문사 |

|

|

|

|

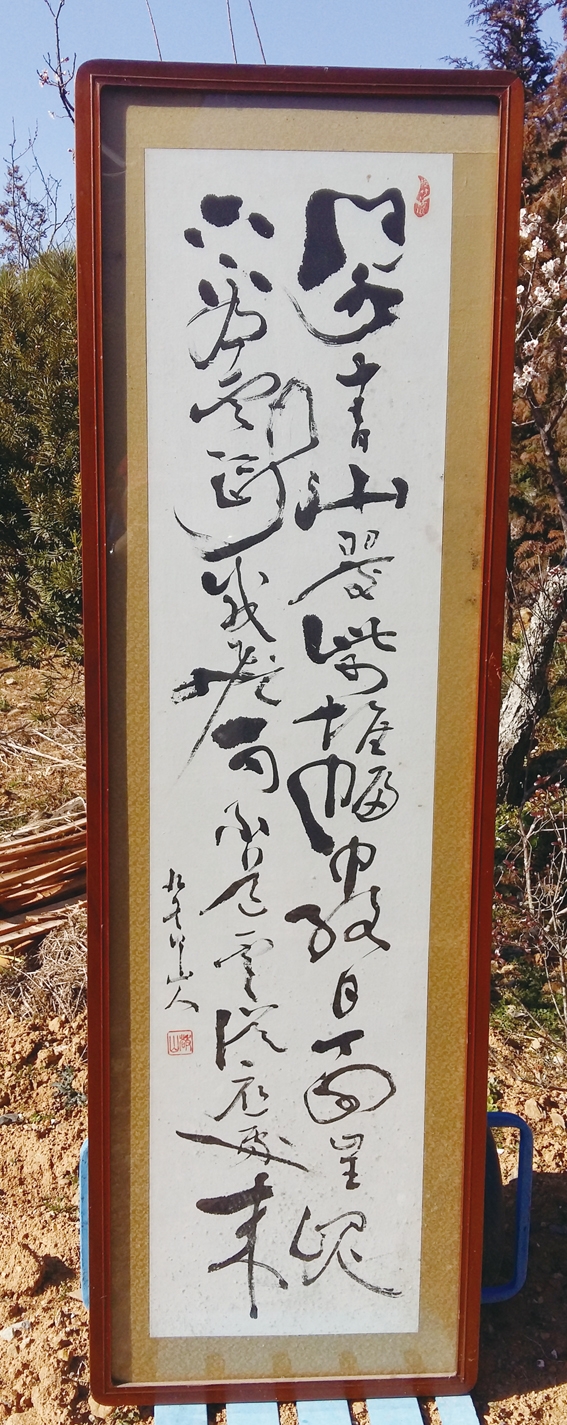

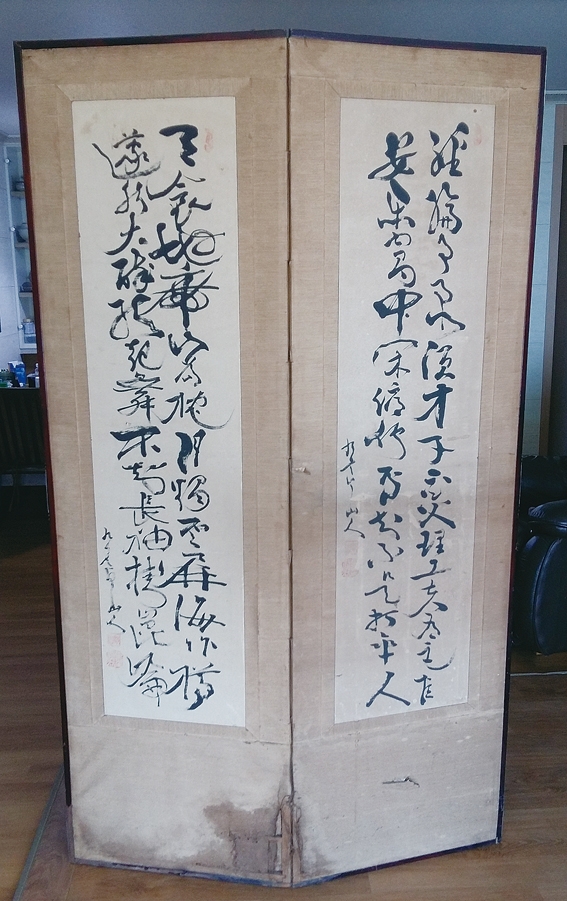

| 묵희 선생이 생전 교분을 쌓았던 고 조용배 선생에게 선물한 서예 작품. 현재는 조 선생의 장남 조영재 씨가 소장하고 있다. |

| ⓒ (주)고성신문사 |

| 본지 877호(2월 24일자 2면)을 통해 묵희 선생 재조명 움직임이 소개된 후 묵 선생에 대한 제보가 이어지고 있다.

초서체의 대가이자 신필로 일컬어지는 묵희(墨熙) 선생은 호는 경산(憼山)으로, 일명 묵근자, 묵군자 등으로 불렸고 작품 낙관에는 항상 구절산인(九節山人)을 사용했다. 1900년대 초반부터 1930년대까지 왕성하게 활동하며 많은 작품을 남겼다고 하지만 현재 남아있는 작품은 구만면 이회서당에서 보관 중인 무이구곡가(武夷九曲歌) 초서체 친필 10폭 병풍과 육경일금(六經一琴) 편액, 1937년 4월 25일자 매일신보의 제자(題字) 광풍제월(光風霽月) 등 3점만 확인됐다. 고성읍에 두 작품 정도가 전해지는 것으로 알려졌으나 확실치 않은 상태였다.

본지 보도 이후 군민 최 모 씨는 익명을 요청하며 묵희 선생에 대해 증언했다.

최 씨에 따르면 묵 선생은 중국 출신으로, 통영에서 고성으로 와 거주했다고 한다. 동해면 용흥마을 일대에 거주하던 묵 선생의 형제는 모두 5남매로, 이 중 여동생은 동해면 장기리의 제씨 집안에 시집갔다.

최 씨는 “1940~50년대에는 묵희 선생의 묘가 동해면에 있었으나 비가 많이 와서 떠내려가 유해를 찾지 못했지만 유골을 본 기억이 난다”면서 “동생인 묵한희에게는 아들이 있는 것 같았지만 묵희 선생에게는 다른 가족들이 남아있지 않다”고 설명했다.

최 씨는 또한 “어린 시절 논두렁 위에 앉아있는 묵희 선생을 본 적이 있다”면서 “키가 크고, 상투를 틀고 망건을 하고 다녔으며 얼굴은 둥글고, 눈이 부리부리해 현재의 미남형에 가까웠고, 한희 옥희 등 형제들이 모두 키가 컸다”고 증언했다.

봉화대에 서당을 만들어 아이들을 가르친 것으로 알려졌으나 최 씨에 따르면 묵희 선생은 집에서 아이들을 가르치고, 산행을 즐겼다.

최 씨는 “동해면사무소 정문을 열면 바로 보이는 곳에 ‘석수금년’이라는 글이 걸려있었고, 정문 앞에는 나무판에다 동해면사무소 이름을 양각으로 새겨둔 것이 걸려있었다”고 덧붙였다.

동해면 박형옥 면장은 “묵희 선생의 글이 우리 면사무소에 있었다고 해서 개인적으로도 관심을 갖고 찾기 위해 수소문했으나 현재까지는 찾지 못하고 있다”면서 “묵희 선생과 작품에 대한 재조명 움직임이 일고 있는 만큼 우리 면사무소에서도 묵 선생의 작품을 찾기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

현재 거제시에 거주하는 조영재 씨는 묵희 선생의 작품을 소장하고 있다고 밝혔다. 조 씨에 따르면 부친 고 조용배 선생과 묵희 선생은 젊은 시절 친분을 쌓았으며, 당시 묵 선생이 조용배 선생에게 글을 선물하기도 했다. 1991년 별세한 조용배 선생은 고성오광대보존회 초창기부터 활동해온 예인으로, 조영재 씨는 조 선생의 장남이다.

조영재 씨에 따르면 묵 선생은 남의 집 살이를 하면서 어깨너머로 글을 배웠으며, 이를 바탕으로 꾸준히 실력을 연마해 초서체의 대가로 이름을 알렸다.

조 씨는 “아버지가 살아계실 때 묵 선생과 인연이 있었던 것으로 알고 있다”면서 “묵희 선생은 학식이 상당했고, 아버지와 교류하며 작품을 남기기도 했지만 지금 소장하고 있는 것은 4~5점이 전부”라고 밝혔다.

조영재 씨가 현재 소장 중인 작품 서미에는 구절산인이라는 낙관이 있고, 부친 조용배 선생과의 인연 등을 미뤄볼 때 묵 선생의 작품으로 추정된다.

조 씨는 “고성오광대 등 뜻이 있는 단체에 묵희 선생의 작품을 기증해 선생의 업적을 기리고, 작품의 가치를 되새김으로써 고성군민의 자긍심을 높이는 데 일조하고 싶다”면서 “오광대 외에도 묵희 선생의 작품을 제대로 보존할 수 있는 곳이 있다면 기증할 생각도 하고 있다”고 밝혔다. |