|

|

|

| ⓒ (주)고성신문사 |

|

|

|

|

| ⓒ (주)고성신문사 |

| “엿 먹어라.”

욕이 아니다. 지금이야 흔히들 상스러운 말로 쓰고는 있지만, 이건 50여 년 전 중학교 입학 시험 때문에 빗어진 촌극에서 나온 말이다. 지금의 수능만큼이나 중등입시 열기가 치열하던 1964년, 서울의 한 명문 중학교 입학시험에 이런 문제가 출제된다.

‘엿기름 대신 넣어서 엿을 만들 수 있는 것은 무엇인가?’

정답은 디아스타제. 그런데 이 디아스타제는 무즙 안에 든 성분이었다. 무즙을 정답으로 쓴 학생들은 낙방했다. 이 아이들의 학부모들은 소송을 제기했고 급기야는 무즙으로 엿을 만들어 교육 관련기관 앞에서 무즙으로 만든 엿을 먹어보라는 시위까지 벌였다. 여기서 나온 말이 엿 먹으라는 말, 그러니까 혼 좀 나보라는 뜻이다.

이런 우여곡절을 겪은 중등입시는 1969년, 중학교 무시험 추첨제가 시행되면서 사라졌지만 그 시절의 기억을 가진 이들은 여전히 현재를 살고 있다.

국어와 산수, 자연, 사회, 음악, 미술 등등 전 과목을 치렀던 중학교 시험은 지금처럼 학군 제한 없이 전국에서 원하는 학교의 시험을 치렀다. 그러니 명문이라고 소문난 중학교 입시에는 학생과 학부모들의 열기가 지금 대입보다 더했다.

고성도 마찬가지였다. 궁핍한 살림살이에도 부모들은 아이들만큼은 배움의 기회를 주고 싶었고, 또한 교육만이 어려운 살림에서 벗어날 기회였다. 부모는 가난한 농사꾼일지언정 아이들은 펜대 굴리는 회사원이 되길 바랐고, 중학교 진학은 그 첫 수순이었다.

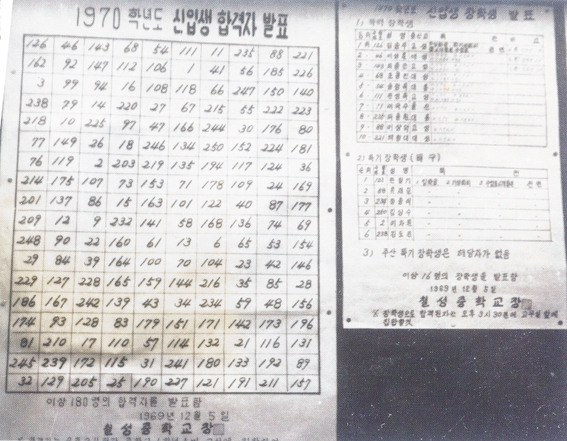

고성중학교와 고성여자중학교, 철성중학교의 입시일은 12월이니 슬슬 한파가 불어닥치기 시작할 때다. 꽁꽁 얼어붙은 손을 입김으로 겨우 녹이고, 머릿수건까지 동원해 추위를 참아가며 시험을 치렀다.지금은 OMR카드를 기계에 넣으면 자동으로 채점하지만 그때는 일일이 답안과 대조해가며 사람이 점수를 매겨야 했다. 지금처럼 인쇄된 합격증 대신 수험번호가 적힌 벽보에서 수험번호를 찾으며 가슴 떨리던 순간, 그리고 수많은 번호들 중에서 찾아낸 자식의 수험번호에 눈물 흘리며 기뻐한 부모님의 주름진 눈가까지, 50년 전에는 중학교 입시도 그랬다.

그 시절의 까까머리 단발머리 입시생들은 이제 할머니 할아버지가 되고, 장성한 자식들의 자식들이 졸업하는 모습을 보며 흐뭇해할 것이다. 50년 전에는 나도 그렇게 가슴 떨리던 시절이었지, 하면서. |