|

|

|

| ⓒ (주)고성신문사 |

|

|

|

|

| ⓒ (주)고성신문사 |

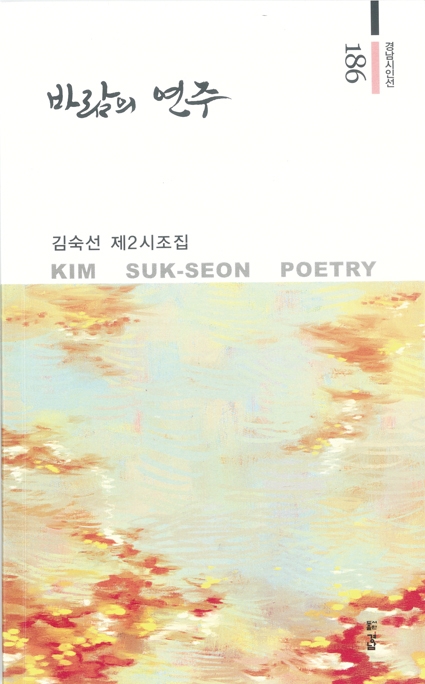

| 윤슬이 넘치는 신월리 바다를 지그시 내려다보는 언덕에 그녀가 있다. 비가 오면 오는대로, 바람이 불면 바람이 부는대로 흔들리고 나부끼는 마음을 다잡으며 그녀는 시를 읊고 꽃을 피워냈다. 그러면 시린 겨울밤은 늘 봄바람이 살랑 불어올 것처럼 녹아 내리곤 했다. 늘봄 김숙선(얼굴 사진) 씨는 얼마 전 두 번째 시조집 ‘바람의 연주’를 펴냈다.

그녀가 태어난 병술년은 해방 이듬해다. 그러니까 딸은 짐이었던 시절이다. 그래서 그녀의 최종학력도 고성여중 2학년 중퇴다. 가난해서가 아니었다. 그녀의 집안은 꽤나 넉넉한 살림이었다. 딸은 공부시킬 필요가 없었고, 그저 살림 공부나 시켜서 시집 보내버리면 입 하나 덜 수 있는 정도였다. 공부가 오죽 하고 싶었을까. 어린 늘봄에게는 그게 한이 됐다.

어린 시절, 그녀의 언니가 죽었다. 그녀가 나고 자란 신월리 앞 바닷가에서 언니를 바람에 실어 보내던 중이었다. 늘봄은 언니를 화장하던 순간을 이렇게 기억한다.

“언니를 감싼 꽃불이 하늘 끝에 닿았습니다. 그믐밤, 바다는 캄캄한 어둠으로 가득한데 그 꽃불이 바다를 채우니 북받치는 그 감정을 도저히 말로는 표현할 수가 없었습니다.”

그래서 글을 썼다. 숨통이 틔는 것 같았다. 그 끝에, 나이 60이 다 돼서야 시조시인으로 등단했다.

학교에서만 지식을 얻을 수 있는 것은 아니다. 삶의 길을 뚜벅뚜벅 걸어가다 보면 사람은 누구나 배우게 된다. 다만 그 배움을 지나치는 이가 있고 어떤 이는 모조리 흡수해 자기 것으로 만들어낸다. 늘봄, 그녀는 후자다.

“늘상 배움에 목마르고 허기진 마음, 칠순이 넘었어도 각진 그 자격지심의 억눌림을 혼돈의 이 시대와 동행하면서 두 번째로 엮어보는 이 시조집 속에 질곡으로 점철된 내 인생과 넋두리를 고해하듯 엮어보았습니다.”

그녀의 질곡 어린 삶은 그녀의 시 한 구절 한 구절에 모두 담겨있다. 스승인 백수 정완영 시인의 생전, 그녀는 천리길을 달음질해 스승의 서실을 찾았다. 그리고 그 작은 서실 안에서 세월의 행간을 더듬었다. 그 기억을 고스란히 담아낸 ‘삼오야서(三五野墅)에서’로 그녀는 현대문학사조 문학상 최우수상을 수상했다.

그녀의 뒷마당에는 먹감나무가 있다. 이른 겨울, 파도에 실려온 바람 한 줄기가 먹감나무 가지를 흔들어놓으면 그녀는 시구를 떠올리고, 색색의 모시로 꽃을 피운다. 늘봄 김숙선의 삶은 바람이 연주하듯 파도가 노래하듯 때로는 고요하고 때로는 열정이 휘몰아치지만, 윤슬 가득한 수면처럼 늘 반짝이고 있다. |